「全社的にAI活用を進めたいが、何から手をつければいいのか…」

「現場からAI研修の要望は来るものの、どんな研修を選べば本当に実務の役に立つのか判断できない」

製造業の人事・育成担当者様の中には、このような悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。AIの重要性は理解しつつも、多様な研修サービスを前に、自社にとって最適な選択をするのは簡単なことではありません。

この記事では、AIリテラシーの向上から業務効率化、社内のDX促進に向けた第一歩として、本当に効果の出るAI研修の「選び方」と「進め方」を具体的に解説します。

この記事を通して、AI研修導入までの道のりが明確になり、数ある選択肢の中から自社の目的に合った研修を見つけ出せるようになることで、社員一人ひとりのスキルアップ、ひいては企業全体の成長へと繋がる一助となれば幸いです。

目次

なぜ今、多くの企業でAI研修が求められるのか?

近年、多くの企業が事業成長の鍵としてAI活用に注目しており、それに伴い「AI研修」や「AI講習」の需要が急速に高まっています。一体なぜ、これほどまでにAI研修が重要視されているのでしょうか。

企業のAI導入状況とビジネスへの影響

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「DX白書」によると、AIを「導入している・試験運用している」と回答した企業の割合は35.8%にのぼります。また総務省の「令和6年通信利用動向調査」によると、AIやIoT等のシステムを導入している企業の84.8%が「効果があった」と回答しています。

このデータは、AIがもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、幅広い業種で具体的な成果を出すための重要なツールとなっていることを示しています。しかし、AIを効果的に活用するためには、それを使う人材のスキルが不可欠です。そこで、社員のAIリテラシーを底上げし、ビジネスインパクトを最大化するための手段として、AI研修が注目されているのです。

参照元:

- 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2025」

- 総務省「令和6年通信利用動向調査」

AI研修がもたらす3つの大きなメリット

AI研修を導入することは、単に新しい技術を学ぶだけでなく、企業に以下のような具体的なメリットをもたらします。

- 業務効率化と生産性の向上: AIの基本的な知識や活用方法を学ぶことで、社員は自らの業務にAIをどう活かせるかを考えられるようになります。例えば、単純なデータ入力や資料作成といった定型業務をAIで自動化し、より創造的な業務に時間を割くことが可能になります。

- 全社的なDXの推進: 一部の専門部署だけでなく、全社員がAIに関する共通言語を持つことで、部門の垣根を越えた協力体制が築きやすくなります。現場の課題とAI技術が結びつき、新たなビジネスチャンスの創出や、業務プロセスの抜本的な改善に繋がります。

- 人材育成と組織力の強化: AI時代に求められるスキルを社員が習得することは、個人の市場価値を高めるだけでなく、企業の競争力そのものを強化します。変化に強い組織文化を醸成し、従業員のエンゲージメント向上にも貢献します。

【目的別】法人向けAI研修サービスの選び方と比較

ひと口に「AI研修」と言っても、その目的や対象者によって内容は大きく異なります。「とりあえず有名だから」などといった理由で選んでしまうと、現場のニーズと合わずに期待した効果が得られないことも少なくありません。

ここでは、企業の目的別に大きく3つのタイプに分けて、それぞれのAI研修の特徴と選び方のポイントを比較・解説します。

1. 全社員の基礎力を上げるなら:「AIリテラシー研修・講習」

特定の専門家だけでなく、全社員のAIに関する基礎知識を底上げし、組織全体のDX推進力を高めるための研修です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主な対象者 | 全社員(特に非エンジニア職、バックオフィス部門など) |

| 目的 | ・AIとは何か、何ができるのかを正しく理解する・AIを業務で活用する上での注意点(情報漏洩リスクなど)を学ぶ・全社的なAI活用の土壌を育む |

| 研修内容の例 | ・AIの歴史と基本的な仕組み・ChatGPTなど生成AIの正しい使い方、プロンプトのコツ・身近な業務におけるAI活用事例の紹介・AI利用時のセキュリティや倫理に関する注意喚起 |

| 期待される効果 | 現場の社員から「自分の業務のここにもAIが使えるかもしれない」といった、ボトムアップの改善提案が出やすくなります。 |

| 選び方のポイント | 専門用語を極力使わず、誰にでも理解できる言葉で解説してくれるかが重要です。製造業や品質保証といった、自社の業界に近いAI活用研修の事例を紹介してくれるサービスを選ぶと、参加者の理解がより深まります。 |

2. 企画・管理職向け:実務での成果に繋げる「AI活用企画研修」

AI技術を理解した上で、自社のビジネス課題を解決するための具体的な企画を立案できる人材を育成するための研修です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主な対象者 | 経営層、管理職、事業企画部門、DX推進担当者 |

| 目的 | ・自社の課題とAI技術を結びつけ、具体的なビジネスプランを策定する・AIプロジェクトを推進するための知識(費用、期間、導入プロセス)を学ぶ・AI導入の費用対効果を判断できるようになる |

| 研修内容の例 | ・ビジネス課題の発見とアイデア創出ワークショップ・AI導入の成功・失敗事例研究(ケーススタディ)・PoC(概念実証)の進め方と評価方法・AI開発プロジェクトのマネジメント手法 |

| 期待される効果 | 「AIで何かやれ」といった曖昧な指示ではなく、実現可能性の高い具体的なAIプロジェクトが生まれ、組織的なDXが加速します。 |

| 選び方のポイント | 講師に、実際のAIプロジェクトを率いた経験があるかどうかが重要です。机上の空論ではなく、実体験に基づいた実践的なノウハウを学べる研修を選びましょう。大規模開発前のPoCサービスを提供している企業(弊社の「ココロミ」など)から、企画段階の実践的な知見を得るのも有効です。 |

3. 専門家・技術者向け:専門人材を育成する「AIエンジニア研修」

社内でAIモデルの開発やデータ分析を担う、専門人材を育成するための高度な研修です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 主な対象者 | 開発部門のエンジニア、研究開発職、データサイエンティスト候補 |

| 目的 | ・機械学習や深層学習(ディープラーニング)の理論と実装スキルを習得する・Pythonなどプログラミング言語の応用力を高める・自社のデータを活用したAIモデルを構築できるようになる |

| 研修内容の例 | ・数学、統計学の基礎知識・Pythonを使ったデータ分析、可視化・機械学習アルゴリズムの実装(ハンズオン形式)・AIモデルの精度評価と改善手法 |

| 期待される効果 | AI開発を内製化し、スピーディーな開発サイクルを実現できます。また、外部に開発を委託する際にも、技術的な対話を円滑に進められるようになります。 |

| 選び方のポイント | AIエンジニア研修は、座学だけではスキルの定着が難しいため、実際に手を動かしながら学べるハンズオン形式が不可欠です。また、研修後も継続して疑問点を質問できる環境があるかどうかも確認しましょう。専門家集団にいつでも相談できる弊社の「AIDX寺子屋」のようなサービスは、研修後の実践フェーズで特に効果を発揮します。 |

失敗しないAI研修サービスの選び方【5つの重要ポイント】

AI研修の導入方法を検索してみても、情報が多すぎてどう進めればよいのかわからない方も多いでしょう。ここでは、自社に最適な研修を選ぶために、契約前に必ず確認すべき5つのポイントをご紹介します。

1. 目的とゴールを明確にする

まず最も重要なのは、「何のためにAI研修を行うのか」という目的を明確にすることです。

- 全社員のAIリテラシーを底上げしたいのか?

- 企画部門がAIを活用した新規事業を立案できるようにしたいのか?

- AIエンジニアを育成し、自社で開発できる体制を整えたいのか?

先述の通り、目的によって選ぶべき研修プログラムは大きく異なります。ゴールを具体的に設定することで、研修内容のミスマッチを防ぐことができます。

2. 研修内容のレベルと実践性

研修内容は、参加者の現在のスキルレベルに合っている必要があります。初心者向け、中級者向け、専門家向けなど、レベル設定が適切かを確認しましょう。また、座学だけでなく、実際の業務に近いテーマで手を動かす演習(ハンズオン)が含まれているかどうかも重要な判断基準です。AI活用研修では、学んだ知識をすぐに実務で活かせるような、実践的なカリキュラムが組まれていることが理想です。

3. 講師の専門性と実績

講師がどのような経歴を持っているかも確認しましょう。単にAIの知識が豊富なだけでなく、ビジネス現場でのAI導入・活用経験が豊富な講師であれば、より実践的で説得力のある指導が期待できます。大学での研究実績や、企業のコンサルティング実績などを確認すると良いでしょう。

4. 研修後のフォローアップ体制

研修は受けて終わりではありません。研修後に生まれた疑問点を質問できる場や、実務でAI活用を進める上での相談窓口など、フォローアップ体制が整っているかを確認しましょう。継続的なサポートがあることで、研修効果を一過性のものにせず、組織に知識を定着させることができます。

5. 費用対効果と助成金の活用

研修費用だけでなく、それによって得られる効果(生産性向上やコスト削減など)を総合的に判断することが大切です。また、国や地方自治体が提供する助成金制度を活用することで、コストを大幅に抑えられる可能性があります。後述する助成金制度も併せて確認し、効率的に研修を導入しましょう。

AI研修の導入を成功に導く4つのステップ

効果的なAI研修を導入し、それを組織の力として根付かせるためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

Step1: 現場の課題を徹底的にヒアリングする

研修を企画する前に、まずは現場の社員がどのような業務に課題を感じているのか、どこにAIを活用できそうだと考えているのかをヒアリングしましょう。現場のニーズを正確に把握することで、研修内容をより実用的なものにカスタマイズできます。

Step2: 研修計画の策定とカスタマイズ

ヒアリングした内容を基に、研修の目的、対象者、期間、ゴールを具体的に定めた計画を策定します。画一的なパッケージ研修ではなく、自社の課題に合わせて内容をカスタマイズしてくれる研修サービスを選ぶことが成功のカギです。

Step3: 研修の実施と効果測定

ただ研修を実施するだけでなく、理解度テストやアンケートなどを用いて効果を測定しましょう。参加者のフィードバックを収集し、今後の改善に繋げることが重要です。

Step4: 研修後の実践を促す「仕組み化」

研修で学んだ知識を業務に活かせるよう、仕組みを整えることが最も重要です。

- 研修参加者による成果報告会を実施する

- AI活用に関する相談窓口を設置する

- 小さな成功事例を社内で共有し、称賛する文化を作る

このような取り組みを通じて、研修を一過性のイベントで終わらせず、継続的な組織変革へと繋げていきましょう。

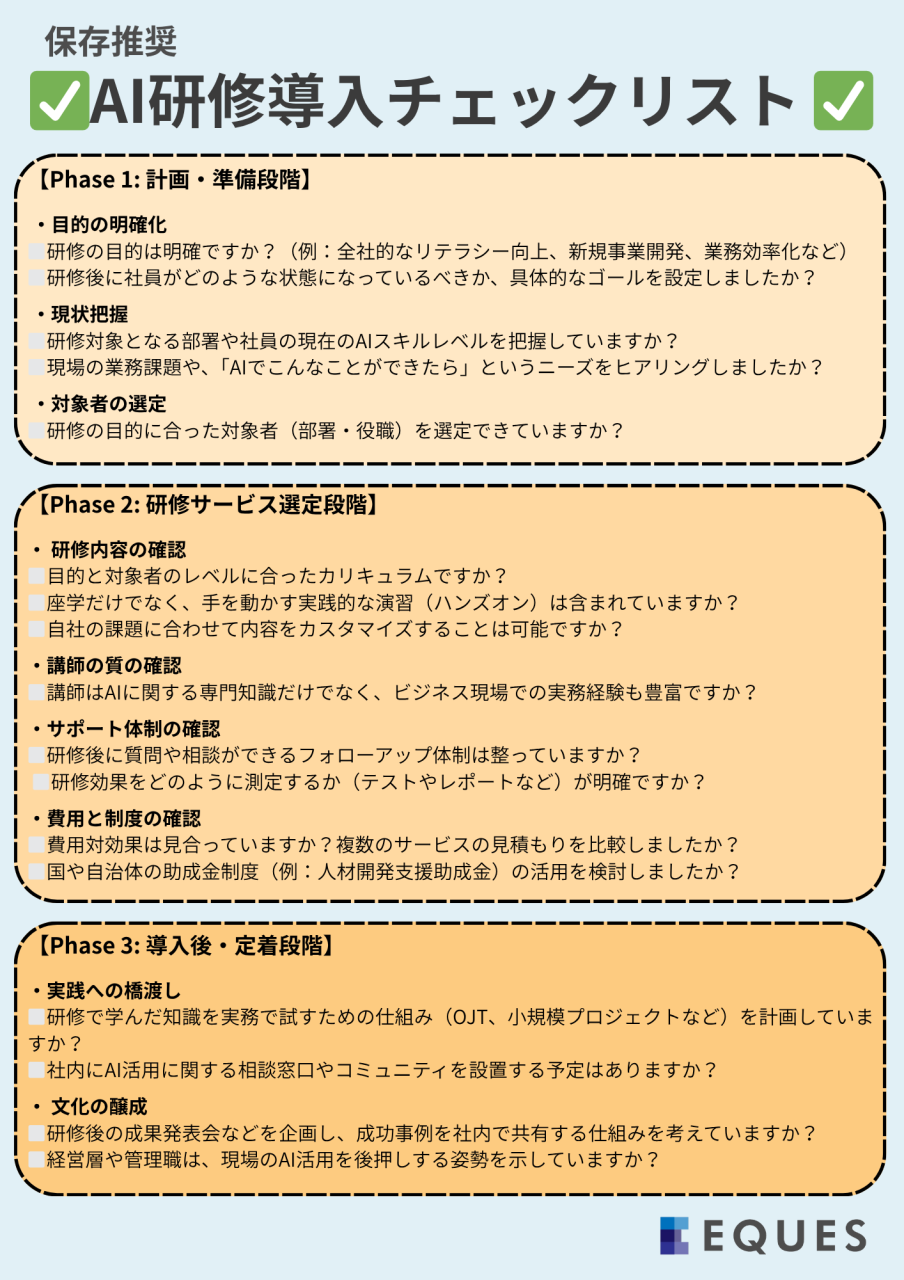

✅【画像つき】AI研修導入のためのチェックリスト ✅

これまでの内容を踏まえ、確認すべき事項を以下のチェックリストにまとめたので、導入を検討する際にはぜひご活用ください。

【Phase 1: 計画・準備段階】

・目的の明確化

◻︎研修の目的は明確ですか?(例:全社的なリテラシー向上、新規事業開発、業務効率化など)

◻︎研修後に社員がどのような状態になっているべきか、具体的なゴールを設定しましたか?

・現状把握

◻︎研修対象となる部署や社員の現在のAIスキルレベルを把握していますか?

◻︎現場の業務課題や、「AIでこんなことができたら」というニーズをヒアリングしましたか?

・対象者の選定

◻︎研修の目的に合った対象者(部署・役職)を選定できていますか?

【Phase 2: 研修サービス選定段階】

・ 研修内容の確認

◻︎目的と対象者のレベルに合ったカリキュラムですか?

◻︎座学だけでなく、手を動かす実践的な演習(ハンズオン)は含まれていますか?

◻︎自社の課題に合わせて内容をカスタマイズすることは可能ですか?

・講師の質の確認

◻︎講師はAIに関する専門知識だけでなく、ビジネス現場での実務経験も豊富ですか?

・サポート体制の確認

◻︎研修後に質問や相談ができるフォローアップ体制は整っていますか?

◻︎研修効果をどのように測定するか(テストやレポートなど)が明確ですか?

・費用と制度の確認

◻︎費用対効果は見合っていますか?複数のサービスの見積もりを比較しましたか?

◻︎国や自治体の助成金制度(例:人材開発支援助成金)の活用を検討しましたか?

【Phase 3: 導入後・定着段階】

・実践への橋渡し

◻︎研修で学んだ知識を実務で試すための仕組み(OJT、小規模プロジェクトなど)を計画していますか?

◻︎社内にAI活用に関する相談窓口やコミュニティを設置する予定はありますか?

・ 文化の醸成

◻︎研修後の成果発表会などを企画し、成功事例を社内で共有する仕組みを考えていますか?

◻︎経営層や管理職は、現場のAI活用を後押しする姿勢を示していますか?

チェックリスト画像の保存はこちらから↓

AI研修の費用と活用できる助成金制度

AI研修の導入を検討する上で、費用は重要な要素です。コストを抑えつつ効果的な研修を実施するために、国の助成金制度を積極的に活用しましょう。

代表的なものに、厚生労働省の「人材開発支援助成金」があります。この助成金には複数のコースがあり、AI研修のようなデジタル人材育成に関連する経費の一部が助成されます。

<人材開発支援助成金の例>

- 人への投資促進コース: 企業の持続的発展のために、労働者のスキルアップを支援する制度。IT分野の訓練などで高い助成率が適用される場合があります。

- 事業展開等リスキリング支援コース: 新規事業の立ち上げなどに伴い、労働者に新たなスキルを習得させる場合に利用できます。

これらの制度を活用することで、研修費用の負担を大幅に軽減できる可能性があります。対象となる要件や申請手続きの詳細は、厚生労働省の公式ウェブサイトで必ず最新の情報をご確認ください。

参照元:

- 厚生労働省「人材開発支援助成金」

AI研修に関するよくあるご質問【FAQ】

Q1:社員のAIスキルに差がある場合、どうすれば良いですか?

A. 全員に同じ内容の研修を行うのではなく、レベル別のコースを用意することが効果的です。例えば、全社員向けにはAIの基礎知識を学ぶ「リテラシー研修」、企画職や管理職向けには「AI活用企画研修」、技術者向けには専門的な「AIエンジニア研修」といった形で、対象者に合わせて内容を最適化することをおすすめします。

Q2:研修で学んだことを、どう実務に繋げれば良いですか?

A. 研修後のフォローアップが鍵となります。研修内容を基に、実際の業務課題をテーマにした小規模なプロジェクト(PoC: Proof of Concept(※))を立ち上げるのが有効です。また、いつでも専門家に相談できる環境を整えることも重要です。例えば、弊社の「AIDX寺子屋」のようなサービスでは、月額制でAI専門家集団にチャットで気軽に質問できるため、実務で直面する様々な課題をスムーズに解決し、学びを実践へと繋げることができます。

※PoCについて解説した記事もございますので、詳しくはこちらをご覧ください。

Q3:費用を抑えたいのですが、方法はありますか?

A. 前述の通り、厚生労働省の「人材開発支援助成金」などを活用するのが最も効果的な方法の一つです。申請には一定の要件や手続きが必要ですが、活用できればコストを大幅に削減できます。助成金の活用支援を行っている研修会社もあるため、相談してみるのも良いでしょう。

まとめ

今回の記事では、効果の出るAI研修の選び方から、導入を成功させるための具体的なステップまでを解説しました。

- AI研修の必要性: 多くの企業がAI導入で生産性向上の効果を実感しており、人材育成が急務となっている。

- 失敗しない選び方: 「目的の明確化」「実践的な内容」「講師の実績」「フォロー体制」「費用対効果」の5点が重要。

- 成功へのステップ: 「現場ヒアリング」でニーズを把握し、「仕組み化」によって研修効果を定着させることが不可欠。

- 費用の工夫: 厚生労働省の「人材開発支援助成金」などを活用し、コストを抑えることが可能。

AI研修の導入は、もはや特別なことではありません。しかし、ただ導入するだけでは期待する効果は得られないでしょう。大切なのは、自社の課題と目的に真に合った研修を選び、学んだ知識を現場で活かすための仕組みを整えることです。

もし、「自社に最適な研修がわからない」「研修後の実務活用までサポートしてほしい」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度、弊社株式会社EQUESにご相談ください。弊社は東京大学松尾研究所発のベンチャーとして、AIを用いた「伴走型技術開発」で多くの企業様をご支援してまいりました。その知見を活かし、貴社の課題に寄り添った最適なソリューションをご提案いたします。