「日々の業務に追われて、患者さん一人一人と向き合う時間が足りない…」

「仕事の負担は増え続けているのに、働き方改革の波が迫ってきている…」

そんな悩みを持つ医療従事者の方も多いのでは無いでしょうか。

もし、AIでこれらの業務負担を軽減できるとしたら?

昨今、あらゆる業界でAI導入が注目されていますが、実は病院も、最もAIに注目すべき業界の一つです。

ここ数十年飛躍的に進歩してきた医療業界ですが、その反面、少子高齢化による人手不足や現場の過労は、由々しき問題となっています。

この記事では、AIが医療現場でどのように活用され、業務効率化に貢献するのかを、具体的な導入事例を交えながらわかりやすく解説します。この記事を通して、AI導入のもたらす可能性を具体的にイメージしていただけると幸いです。

目次

なぜ今、AIが医療現場に必要か

近年、多くのメディアで「AI」という言葉を耳にするようになりましたが、なぜ今、特に医療現場でAIの活用が注目されているのでしょうか。その背景には、現代日本が抱える社会構造の変化と、医療現場特有の課題があります。

少子高齢化による医療需要の増大と人手不足

日本は世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、医療や介護を必要とする高齢者の数は年々増加しています。一方で、生産年齢人口は減少の一途をたどっており、働き手である医療従事者の人材確保はますます困難になっています。令和6年度より医師の働き方改革の新制度が開始された(医師の働き方改革より参照)ことも鑑みると、増え続ける医療ニーズと、限られた医療資源とのギャップを埋めるための抜本的な対策が求められていることが分かります。

複雑化する医療業務と心身の負担

医療技術の進歩は、より高度で専門的な治療を可能にした一方で、医療従事者が習熟すべき知識や技術、そしてこなすべき業務を大幅に複雑化させました。診断、治療、カルテの記録、各種書類作成、カンファレンスなど、その業務は多岐にわたります。これら膨大な業務が、スタッフ一人ひとりの心身に大きな負担としてのしかかっているのが現状です。

「医療の質」と「持続可能性」の両立という課題

患者に質の高い医療を提供し続けることは、医療機関の至上命題です。しかし、前述のような人手不足や業務負担の増大は、ヒューマンエラーのリスクを高め、医療の質の低下を招きかねません。質の高い医療を、将来にわたって安定的に提供し続ける「持続可能性」をいかに確保するか。AIによる業務効率化は、この大きな課題に対する有効な解決策として期待されています。

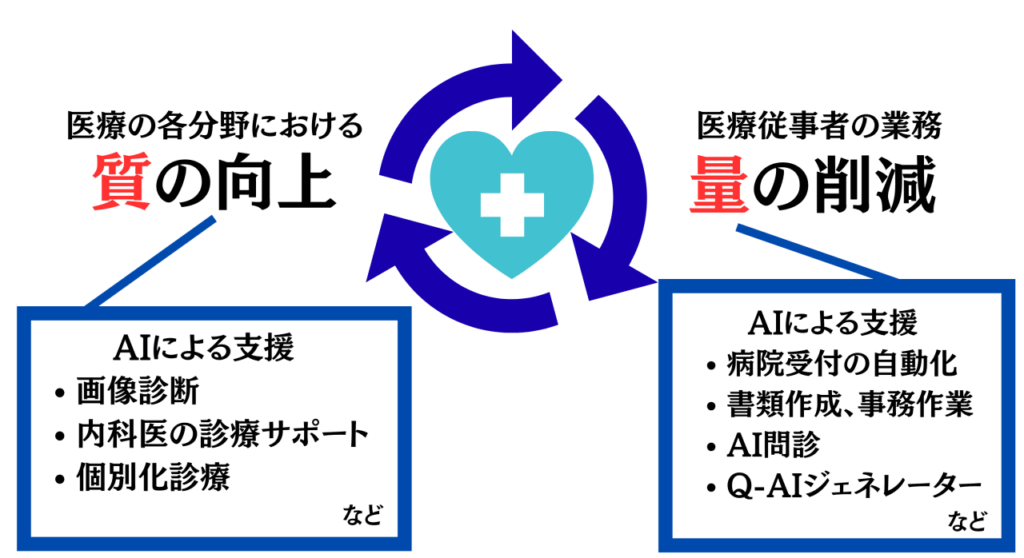

AIが活躍する2つのフィールド:質の向上と量の削減

さて、AI導入と一言で言っても、その内容や活用方法は多岐にわたります。病院においては、医療の各分野における質の向上と、医療従事者の業務量の削減といった二つの観点でAIの活躍を期待することができます。

この二つのフィールドには密接な相関関係があります。下の図のように、医療の質が向上することで業務量が削減され、業務量が削減されることによって医療の質がさらに向上する、といったように、それぞれの要素を順次改善していくことで、医療における「正のサイクル」を生み出すことが可能になります。

それでは、それぞれの観点でのAIの活躍を詳しく見ていきましょう。

AI導入によるメリット①:医療の質の向上

病院にAIを導入することで、医療の質を格段に向上することができます。例えば、

- AIは、大量のデータを読み込んだ上でそれに則った判断を下すことが得意です。AIが医師の診断をサポートしてヒューマンエラーをなるべく起こさない医療環境を補助することで、より精度の高いサービスを提供することにつながります。

- AIが医師の専門分野の垣根を超えて患者の病変を検知することで、病気の早期発見につなげることができます。

- ゲノム情報や過去の治療データなどを解析し、個々の患者にとって最も効果的で副作用の少ない治療法を予測する「個別化医療」を提供することができます。

これらのAI技術により、患者一人ひとりにおける治療効果の向上が期待されています。

AI導入によるメリット②:業務量の削減

AIは事務的な作業を効率よく行うことに長けており、また24時間365日稼働できます。この特徴を活かして、

- 自動応答システム(受付)

- 問診システム

- レセプト(診療報酬明細書)等の書類作成

などを自動化することができます。AIがこのような煩雑な作業を代行することで、スタッフはより専門性の高い業務に集中できるようになり、また患者の待ち時間短縮にもつながります。さらには、アプリやスマートウォッチなどのデバイスを用いたモニタリングシステムのビッグデータをAIが管理、分析することで、在宅医療の質を高め、オンライン診療の推進による医療者の負担低下を望むことができます。

AIによる業務効率化について、より詳しく説明した記事もございますので、詳細はこちらをご覧ください。

医療現場にAIを導入する際の注意点

AIの導入は多くのメリットをもたらしますが、一方で事前に理解しておくべき注意点も存在します。

注意点①: 導入・運用コストと費用対効果

AIシステムの導入には、初期費用や月々のランニングコストがかかります。どの業務をどれだけ効率化でき、コスト削減や収益向上に繋がるのか、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

注意点② :AIの判断のブラックボックス化と最終的な責任の所在

AIがなぜその判断に至ったのか、プロセスが人間には完全には理解できない「ブラックボックス問題」も指摘されています。また、AIの診断支援などを利用した結果、何らかの問題が生じた場合に、その最終的な責任は誰が負うのかという点も、事前に院内でルールを定めておく必要があります。AIはあくまで「支援ツール」であり、最終的な判断と責任は人間にあるという認識が重要です。

病院にAIを導入した具体的な活用事例

これまで、病院のAI導入の必要性やメリット、注意点を総合的に説明してきました。ここからは具体的な導入事例を交えて、さらにAIに対する理解を深めていきましょう。

質の向上から見たAI導入例:画像診断や内科医の診断補助など

画像診断の例

AIの能力が特に発揮される分野の一つが、画像診断です。CTやMRI、レントゲンなどの医用画像をAIが解析し、病変の疑いがある箇所に印をつけてくれることで、読影医は重点的に確認すべき箇所に集中することができます。これにより、見落としのリスクを低減し、診断の精度向上と時間短縮を実現することができます。日経リサーチの調査によると、現在、日本の病院におけるAI医療機器の導入において、画像診断AIの導入は最も高い割合を占めています。(参照元:医療情報システム導入調査〈前編〉 – 日経リサーチ)

内科医の診断補助

また、内科医の診断プロセスにおいても、患者の症状や検査データから予測できる疾患の可能性を専門分野の垣根を超えてAIが提示し、医師の判断を補助するようなシステムの開発も進んでいます。

伴走型技術開発サービス

弊社、株式会社EQUESの伴走型技術開発サービスは、東京大学松尾研究所発のスタートアップとして各分野の専門人材を配置し、AIの最先端技術の開発を推進しています。開発だけでなく、現場の課題や環境を深く理解した上で最適な運用プロセスを設計し、さらには、定期的なフィードバックを基に改善を重ね、現場へのスムーズな浸透と定着をサポートします。

業務量の削減から見たAI利用例:病院の受付や書類作成など

AI問診システム

浦添総合病院では、タブレット端末を使ったAI問診システムを導入しました。患者が来院後、タブレットの質問に答えていくだけで、症状や経過に関する情報が自動的に整理され、電子カルテに反映されます。これにより、医師や看護師による問診時間を従来の半分に短縮できただけでなく、事前に詳細な情報が得られるため、医師の診察もスムーズに進むようになりました。このような業務改善により、患者の待ち時間も減り、満足度向上にも繋がります。(情報元:「医療の2024年問題」に向け問診時間を1/2に短縮し院内全体の働き …)

AIによる入院病床管理

また、慶應義塾大学病院では院内病床の稼働状況や退院時期の判断をするAIシステムを導入し自動化したことで、患者の入退院を効率よく管理することが可能になり、病床稼働率を格段に向上することに成功しています。(情報元:GEヘルスケアのコマンドセンターを活用し、救急病棟の患者受入 … – X )

AIによる書類作成

さらに、医療現場を支える書類作成においても、AIは大きな力を発揮しています。例えば、製薬業界において医薬品の品質を保証するために不可欠なGMP(Good Manufacturing Practice)文書の作成は、専門知識が求められる非常に煩雑な業務です。

弊社が開発した「製薬SaaS QAI Generator」は、まさにこの課題を解決するためのAIサービスです。 簡単な質問に答えるだけで、AIが必要な書類や法務文書を自動で作成します。 実際にこのサービスを導入した企業では、文章の作成時間が5割カットされ、レビュー時間は7割以上も短縮されるという目覚ましい成果が上がっています。このようなAIの活用は、専門人材が文書作成業務から解放され、より付加価値の高い研究開発などに集中できる環境を生み出します。

自院に合ったAIサービスを選ぶための3つのポイント

数あるAIサービスの中から、自院にとって最適なものを選ぶためには、どのような点に気をつければよいのでしょうか。3つのポイントに絞って解説します。

Point1:解決したい課題を明確にする

まず最も重要なのは、「AIを使って何を解決したいのか」を具体的にすることです。「受付の待ち時間を短縮したい」「画像診断の精度を上げたい」「書類作成の時間を減らしたい」など、課題が明確であればあるほど、選ぶべきサービスの方向性も定まります。

Point2:既存システムとの連携は可能か

多くの病院では、電子カルテやオーダリングシステムなど、すでに何らかのITシステムが導入されています。新たに導入するAIサービスが、これらの既存システムとスムーズに連携できるかどうかは、業務効率を左右する重要なポイントです。連携できない場合、かえって二度手間が発生し、業務が煩雑になる可能性もあります。

Point3:導入後のサポート体制は万全か

AIは導入して終わりではありません。運用していく中で発生する疑問やトラブルに、迅速かつ的確に対応してくれるベンダーのサポート体制は不可欠です。導入実績が豊富で、医療業界に精通したベンダーを選ぶと、より安心して運用を進めることができるでしょう。

まとめ

今回は、病院におけるAIを活用した業務効率化について、その背景から具体的な事例、選び方のポイントまでを解説しました。

本記事の要点をまとめます。

- AIが求められる背景: 少子高齢化による人手不足と、医療業務の複雑化

- AIの活躍領域: 診断支援、事務作業の代行など多岐にわたる

- 導入のメリット業務負担の軽減と医療の質の向上、ヒューマンエラーの防止

- 導入における注意点:費用対効果の検証と責任の所在の明確化

- AI選びのポイント: 課題の明確化、既存システムとの連携、サポート体制

AIは、医療従事者の皆様の能力を最大限に引き出し、より質の高い医療を患者に提供するための強力なパートナーとなり得ます。自院の課題解決のために、AIの導入を具体的に検討してみてはいかがでしょうか。もし「何から手をつければ良いか分からない」「自院に合うサービスが知りたい」といったお悩みがございましたら、ぜひ一度、弊社にご相談ください。弊社ではAIの専門家集団がお客様の課題に寄り添い最適な解決策をご提案する、「AI×DX寺子屋」というサービスを実施しております。今なら無料で30分のオンライン相談ができますので、お気軽にお問い合わせください。