「利用者様や患者様一人ひとりと向き合いたいのに、いつも時間がない…」

「ミスしちゃいけないのに、人手不足で常に慌ただしい…」

医療や介護の現場で、こんな悩みを抱えていらっしゃる方は少なくないのではないでしょうか。現代の少子高齢化社会では、このような問題が起きてしまうのは必然であり、働き手の力のみで解決することは年々難しくなる一方です。持続可能な医療・介護サービスを提供するためには、テクノロジーを使った根本的な改革を行う必要があります。

そこで、現在、AI(人工知能)をヘルスケア分野に導入する試みが、全世界で注目を浴びています。皆さんもAIについての話題を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この記事では、AIがヘルスケアにどのような影響を与えるのかや、医療・介護現場で実際に使われている事例、導入を成功させるための選定ポイントまで、AI開発の専門家が徹底的に解説します!この記事を通して、AI導入のもたらす可能性を具体的にイメージしていただけると幸いです。

目次

AI×ヘルスケアが今、注目を集める理由

なぜ今、これほどまでにAIのヘルスケア分野への参入が注目されているのでしょうか。その背景には、現代の日本が抱える社会的な課題と医療現場特有の課題、そしてAIのテクノロジーが急速に進化したことが深く関わっています。

深刻化する「2025年・2040年問題」と医療・介護の需要増大

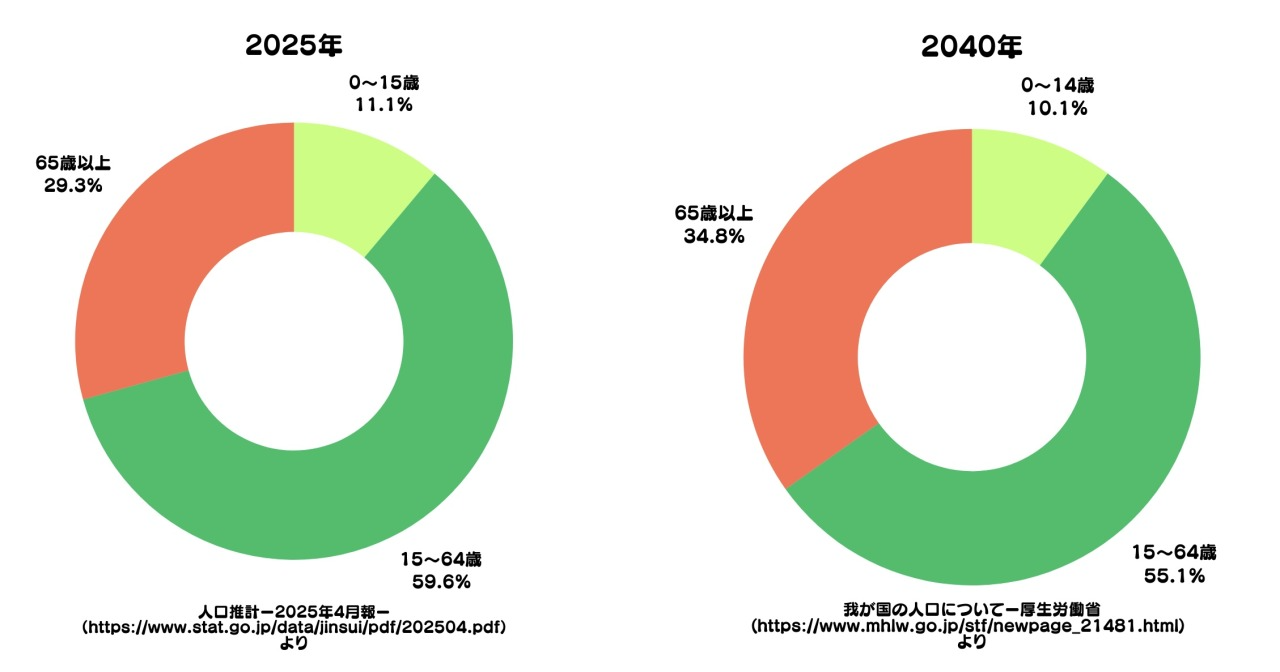

(参照元:人口推計 – 総務省統計局、我が国の人口について – 厚生労働省)

日本は、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進行しています。2025年現在、人口を占める高齢者の割合は約30%と、国際的に見てもかなりの超高齢化社会であり、現役世代が急減し、高齢者人口がピークを迎える「2040年問題」は、今後医療・介護現場の疲弊をさらに加速させてしまうことを示唆しています。

少ない担い手で、増え続ける高齢者を支えなければならない。この需要と供給のギャップを埋めるためには、新たなテクノロジーを用いた抜本的な対策が求められています。

「サービスの質」と「サービスの持続可能性」の両立という課題

患者に質の高いサービスを提供し続けることは、医療・介護現場の至上命題です。しかし、前述のような人手不足による業務負担の増大は、ヒューマンエラーのリスクを高め、サービスの質の低下を招きかねません。質の高い医療を、将来にわたって安定的に提供し続ける「持続可能性」をいかに確保するか。AIによる業務効率化は、この大きな課題に対する有効な解決策として期待されています。

さらに、AIがベテランの知識や技術を学習・再現することで、経験の浅いスタッフでも質の高いサービスを提供できるようになり、施設全体でのサービスレベルを底上げすることも可能になります。

AI技術の飛躍的な進化と普及

ディープラーニング(深層学習)に代表されるAI技術が飛躍的に進化したことで、かつては人間でなければ不可能と考えられていた高度な判断や分析を、AIに任せることが可能になりました。特に、画像認識や自然言語(私たちが普段使用する言葉)処理の精度は著しく向上し、医療画像の解析や膨大な論文データの読解など、ヘルスケア領域との親和性が非常に高い技術が次々と生まれています。

これらの技術が、比較的安価で利用できるようになったことも、AI導入を後押しする大きな要因です。

AIが活躍するヘルスケアの代表領域

AI導入と一言でいっても、その内容や活用方法は多岐にわたります。ヘルスケア領域においてAIは、人の業務を代替・支援するだけでなく、医療や介護のニーズを抑える、つまりは健康な人を増やすための仕組みづくりにも深く貢献しています。AIが活躍する領域について、詳しく見ていきましょう。

AIで業務量を減らす

AIは、定型的な事務作業を効率的に処理する能力や、大量のデータを読み込んで、それをもとに状況に合った提案をする能力に長けています。以下は、そのようなAIの能力を活かしてシステムを作り、医療者や介護者の業務量を減らした導入例になります。

- 事務資料作成システム:レセプト(診療報酬明細書)作成、会議資料など、多岐にわたる資料をAIが自動生成することで、煩雑な事務作業から解放されます。

- 需要予測に基づくシフト・スケジュール作成: 来院患者数や入居者の介護需要をAIが予測し、最適な人員配置やシフトを自動で作成します。

- AI音声認識によるカルテ入力:医師や看護師が話した内容をAIがリアルタイムでテキスト化し、カルテを自動作成することができます。

- 介護計画(ケアプラン)の作成支援AI:利用者の心身の状態や希望といったデータを基に、AIが最適なケアプランの候補を提案します。

- 介護施設のAI見守りシステム:居室に設置したセンサーで入居者の離床や転倒を検知し、スタッフに通知することで、事故防止と夜間巡回の負担軽減を両立します。

- 受付や問診などの代行:AIを活用した自動応答システムや問診システムを導入することで、受付スタッフの業務を効率化し、患者の待ち時間短縮にもつながります。

このように、AIは様々な業務の効率化を実現しています。弊社、株式会社EQUESの伴走型技術開発サービスは、東京大学松尾研究室発のスタートアップとして各分野の専門人材を配置し、AIを利用した様々な技術開発を推進しているため、このような業務効率化を検討する際にはうってつけのサービスとなっています。開発だけでなく、現場の課題や環境を深く理解した上で最適な運用プロセスを設計し、さらには、定期的なフィードバックを基に改善を重ね、文字通り「伴走型」の支援をいたします。

医療におけるAI導入についてより詳細にまとめた記事もございますので、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

AIで健康を促進し、医療・介護のニーズを抑える

健康な人を増やし医療・介護のニーズを抑えるためには、何ができるでしょうか。人手不足や社会保険料の国家予算逼迫などの問題を考える際、予防医学の視点が多方面から注目されています。

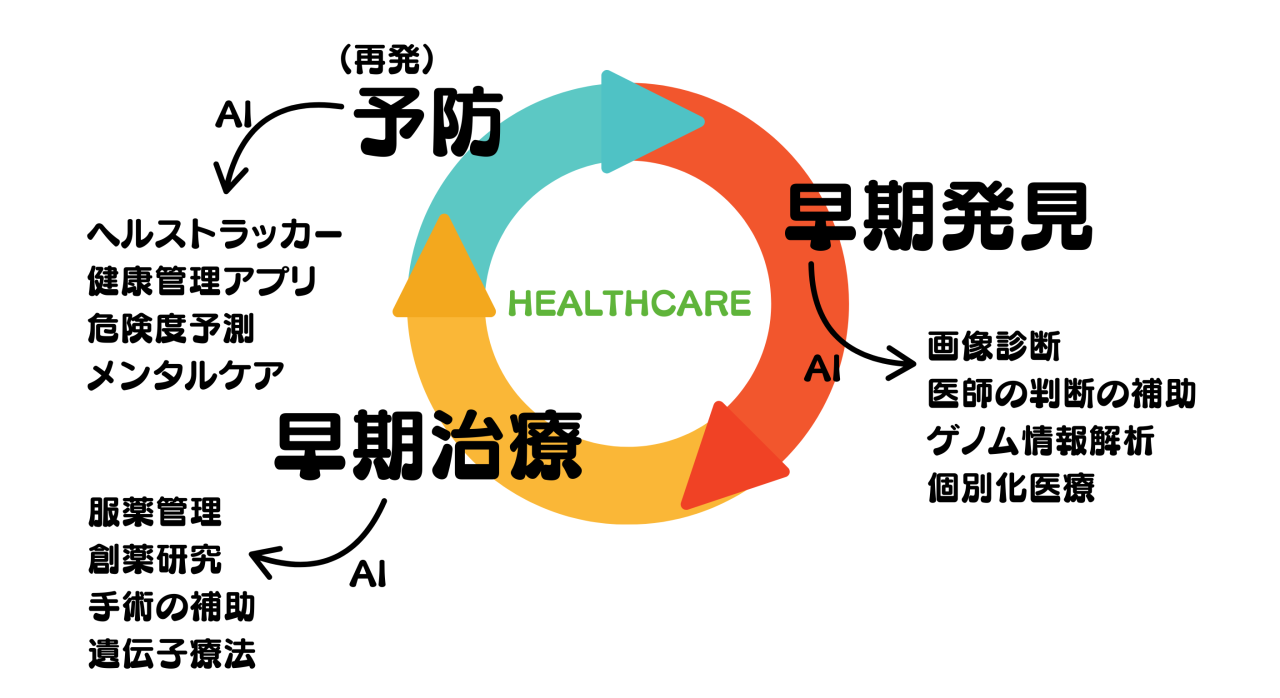

(「早期診断と予防医学に対する臨床検査の役割」中原一彦 を参考に図を作成)

健康な人口を増やすためには、病気や老化を日頃から予防すること(一次予防)、病気を早期発見し、見つけた病変を素早く適切に治療すること(二次予防)、そして病気の悪化を防ぎ、再発を防止すること(三次予防)が欠かせません。

AIは、さまざまな分野を通してこのシステム作りを後押ししています。このようなテクノロジーの具体例を、いくつか見てみましょう。

・ヘルストラッカー

スマートウォッチやアプリを通して利用者や患者の日頃の体調のデータを集め、それらを元に病気の予測や日々の健康管理を行います。またそのデータを医療者・介護者とも共有し、患者や利用者がどんな病気にかかりやすいかや、日頃の生活をどのように改善すればよいか、すぐに分かるシステムを構築することができます。

・メンタルケア

近年、「AI メンタルケア」というキーワードへの関心も高まっています。AIチャットボットがカウンセラーのように対話を行い、利用者の悩みを聞いたり、認知行動療法に基づいたセルフケアを促したりするサービスが登場しています。心理的なサポートを24時間365日提供できるため、メンタルヘルスの初期対応や、対面カウンセリングへの抵抗感を和らげる効果が期待されます。

・服薬管理

適切な治療をするにあたって、薬を適切に飲んでもらうことは欠かせません。しかし、大切な薬を飲み忘れてしまうことは、特に高齢者の方にとってはよくあることです。AIで食べ合わせや飲み合わせ、副作用の注意など、服薬に関するあらゆるデータを提供すると共に、飲み忘れた日の記録や、飲む際のリマインダーのセットをして、患者さんの適切な服薬管理を実現します。

・創薬の研究

新薬の開発には、莫大な時間とコストがかかります。AIは、膨大な数の論文や治験データ、化合物情報を解析し、新薬の候補となる物質を短時間で探索したり、治験プロセスを効率化したりすることに貢献します。これにより、開発期間の短縮とコスト削減が期待されています。特に製薬分野では、品質保証に関する文書作成業務も大きな負担ですが、弊社サービス『QAI Generator』のように、AIでこのような文書の作成を自動化し、業務時間を大幅に削減するサービスも登場しています。

・個別化医療

個人のゲノム(全遺伝情報)を解析し、その人に合った最適な治療法や予防法を提供するのがゲノム医療です。AIは、膨大で複雑なゲノム情報を解析し、特定の疾患リスクや薬の効果を予測することで、患者一人ひとりに合わせた「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」の実現を加速させます。

製薬業界のAIを用いたDX事例集を公開中です。貴社が抱えるDX推進の課題解決にヒントになりますので、ぜひご活用ください。

AIを導入する際の注意すべきリスク

AI導入は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのリスクや課題も存在します。双方を正しく理解し、備えることが重要です。

1.導入・運用コスト

高機能なAIシステムの導入には、初期費用や月額利用料といったコストがかかります。どの業務をどれだけ効率化でき、コスト削減や収益向上につながるのか、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

2.情報セキュリティとプライバシー

患者や利用者の機微な個人情報を取り扱うため、サイバー攻撃や情報漏洩に対する万全のセキュリティ対策が不可欠です。

3.AIの判断プロセスにおけるブラックボックス問題

なぜAIがその結論に至ったのか、判断の根拠や過程を理解できない場合があります。また、 AIが関与した医療事故の責任の所在など、法整備がまだ追いついていない領域も存在します。最終的な判断は人間が責任を持つという意識を持ち、あらかじめ最終責任の所在を決定しておくことが重要です。

自院・自社に最適なAIサービスを選ぶための3つのポイント

数あるAIヘルスケアサービスの中から、自院・自社に本当に合ったものを選ぶためにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、選定時に必ず押さえておきたい3つのポイントを解説します。

1. 解決したい課題を明確にする

最も重要なのは、「AIを使って、誰の、どんな課題を解決したいのか」を具体的にすることです。「スタッフの残業時間を減らしたい」「診断の見落としを防ぎたい」「入居者の転倒事故を減らしたい」など、目的を明確にすることで、必要な機能やサービスの種類が見えてきます。

2. 既存システムとの連携性を確認する

導入したいAIサービスが、現在使用している電子カルテや介護記録ソフトといった既存のシステムとスムーズに連携できるかは非常に重要です。連携できない場合、二重入力の手間が発生するなど、かえって業務が非効率になる可能性もあります。

3. サポート体制の充実度を見極める

AIは導入して終わりではありません。運用していく中で発生する疑問やトラブルに、ベンダーが迅速かつ丁寧に対応してくれるか、サポート体制の充実度は必ず確認しましょう。特にAIのような専門性の高い分野では、「AIに関する困りごとを専門家集団にチャットで気軽に相談できる」といった、弊社の「AIDX寺子屋」のような伴走型のサポートがあると安心です。

まとめ

今回は、AIヘルスケアの現状と未来について、具体的な活用事例から導入のポイントまでを解説しました。

- AIヘルスケアの重要性: 少子高齢化が進む日本において、医療・介護現場の負担を軽減し、サービスの質を維持・向上させるための鍵となります。

- 主な活用領域: 「画像診断」「創薬」「個別化医療」「メンタルケア」「業務効率化」など、多岐にわたる分野で活用が進んでいます。

- 導入の要点: メリットとリスクを正しく理解し、「課題の明確化」「システム連携」「サポート体制」の3つのポイントを押さえて選定することが成功につながります。

AIの導入は、専門的な知識が求められる難しい判断も伴います。しかし、信頼できるパートナーと共に進めば、そのハードルは決して高くはありません。AIを効果的に活用し、スタッフの負担を減らしながら、より質の高い医療・介護を実現することは、もはや夢物語ではないのです。

弊社EQUESは、東京大学松尾研究所発のスタートアップ企業として、AIを用いた「伴走型技術開発」を駆使し、多くの企業様をサポートしてまいりました。 AI導入に関するお悩みや、「何から始めれば良いか分からない」といったご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様の施設が目指す未来について、ぜひお聞かせください。