新薬開発の現場で、「開発期間がどんどん長くなっている」「莫大な研究開発コストが経営を圧迫している」といった悩みを抱えてはいませんか。一つの新薬を世に送り出すまでには10年以上の歳月と数千億円もの費用がかかると言われ、その成功確率は決して高くありません。この困難な状況を打破する鍵として、今まさに「AI創薬」が大きな注目を集めています。

この記事では、AI創薬とは何かという基本的な知識から、AIがどのようにして新薬候補物質を効率的に見つけ出すのか、その仕組みやメリット、そして乗り越えるべき課題について、ひとつひとつ丁寧に解説していきます。さらに、国内外の具体的な成功事例もご紹介することで、AI創薬がもたらすインパクトをより身近に感じていただけるはずです。

この記事を読み終える頃には、AI創薬の全体像を明確に理解し、自社でAIを活用するための具体的な一歩を踏み出すためのヒントを得ていただけると幸いです。

目次

なぜ今「AI創薬」なのか?製薬業界が直面する大きな壁

AI創薬への期待が高まる背景には、従来の創薬プロセスが抱える深刻な課題があります。新しい薬を一つ開発し、患者さんの元へ届けるまでの道のりは、決して平坦ではありません。

新薬開発の長い道のりと天文学的なコスト

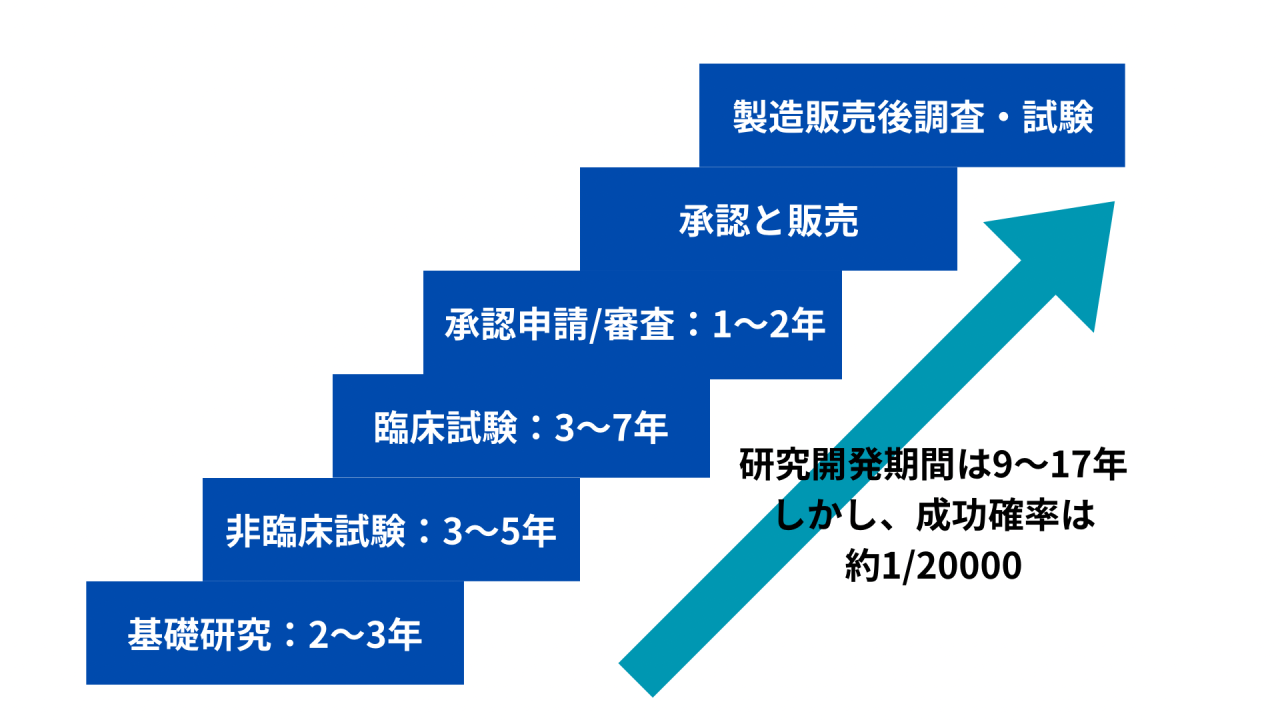

(「JCCG-TOP2 小児がんゲノム医療フォーラム 2023年1月21日 薬剤承認の仕組みについて」 を元に図を作成)

一つの新薬が承認され、市場に出るまでには、一般的に9年から17年という非常に長い歳月が必要です。そのプロセスは、薬の候補となる化合物を探し出す「基礎研究」から始まり、動物での有効性や安全性を確認する「非臨床試験」、そして人間での効果を確かめる「臨床試験(治験)」という段階を経て、ようやく国の承認審査へと進みます。

この長い道のりには、莫大なコストも伴います。厚生労働省によると、新薬の開発には、数百億円以上の莫大なコストがかかると言われています(参照元:医薬品産業の現状 – 厚生労働省 )。これほど巨額の投資をしても、最終的に承認される確率は約30000分の1とも言われ、多くの候補物質が途中で開発中止となる厳しい現実があります。

この「期間の長期化」「コストの高騰」「成功確率の低さ」という三重苦が、製薬企業の経営に重くのしかかり、新薬開発を困難にしているのです。

AI創薬とは?救世主となる仕組みと3つのメリット

製薬業界が抱える課題を根本から解決する可能性を秘めているのが「AI創薬」です。ここでは、その基本的な仕組みと、導入によって得られる大きなメリットを分かりやすく解説します。

AIが新薬候補を高速で発見する仕組み

AI創薬とは、その名の通り、人工知能(AI)技術を活用して新薬開発のプロセスを効率化・高度化するアプローチです。

創薬の初期段階では、病気の原因となる体内のタンパク質などに結合し、その働きを調節できる化合物を探す必要があります。従来は研究者の経験と知識を頼りに、膨大な数の化合物を一つひとつ実験で試していました。

これに対しAIは、過去の論文や特許、化合物データベースといった膨大な情報を学習し、その中から有望な化合物の構造を予測したり、設計したりすることができます。これにより、実験の回数を大幅に減らし、有望な新薬候補を短期間で、かつ高い精度で絞り込むことが可能になるのです。

AI創薬がもたらす3つの大きなメリット

AI創薬を導入することで、主に以下の3つのメリットが期待できます。

| メリット | メリットの説明 |

| 開発期間の大幅な短縮 | AIによる高速なシミュレーションや予測により、従来は数年かかっていた新薬候補物質の探索期間を、数ヶ月から1年程度にまで短縮できる可能性があります。 |

| 研究開発コストの削減 | 探索期間の短縮や、実験回数の削減は、そのまま人件費や研究設備費などのコスト削減に直結します。創薬プロセス全体で見ると、数十億円から数百億円規模のコスト削減効果も期待されています。 |

| 成功確率の向上 | AIは、人間では気づけないような複雑なデータのパターンを読み解き、より効果が高く、副作用の少ない化合物を予測することができます。これにより、開発途中で失敗するリスクを減らし、創薬全体の成功確率を高めることにつながります。 |

AI創薬を推進する上での課題

もちろん、AI創薬は万能ではありません。その導入と活用を進める上では、いくつかの課題も存在します。

| 課題 | 課題の説明 |

| 質の高いデータの確保 | AIの予測精度は、学習させるデータの質と量に大きく依存します。実験データや論文データなどをAIが学習できる形に整え、一元的に管理する体制づくりが不可欠です。 |

| AI専門人材の不足 | 創薬とAIの両方に精通した人材は世界的に不足しており、こうした専門家をいかに育成・確保するかが大きな課題となっています。 |

| 倫理的・法的な課題 | AIが生成した医薬品に関する知的財産権の帰属や、AIの判断に対する責任の所在など、法整備が追いついていない側面もあります。 |

世界で進むAI創薬の成功事例

AI創薬は、すでに机上の空論ではなく、世界中の企業が実用化に向けて動き出し、具体的な成果を生み出し始めています。ここでは、国内外の注目すべき成功事例をいくつかご紹介します。

国内の成功事例

- 塩野義製薬株式会社: 新型コロナウイルス感染症治療薬「ゾコーバ」の開発において、AIを活用しました。AIを用いてウイルスの増殖に不可欠なタンパク質の立体構造を解析し、それを阻害する化合物を設計することで、通常よりも短い期間で候補化合物を特定することに成功したと報告されています。(参照元:New COVID-19 drug developed by Shionogi & Co., Ltd. and Hokkaido University approved in Japan | Hokkaido University)

- 武田薬品工業株式会社: 複数のAI創薬ベンチャーと提携し、がんや中枢神経系疾患などの領域で新薬開発を進めています。特に、AIを用いて個々の患者に最適な治療法を提案する「プレシジョン・メディシン(精密医療)」の実現に力を入れています。(参照元:武田薬品、国立がん研究センターとの共同研究により、卵巣がん患者のペイシェントジャーニーを分析・可視化 : 富士通 )

海外の成功事例

- Exscientia社(イギリス): AIを用いて設計した強迫性障害(OCD)治療薬の候補化合物が、臨床試験の段階に進んだと発表し、世界で初めてのケースとして大きな注目を集めました。通常5年近くかかる探索プロセスを、わずか12ヶ月に短縮したとされています。(参照元:Sumitomo Dainippon Pharma and Exscientia Joint Development … )

- Insilico Medicine社(香港): AIプラットフォームを活用し、わずか18ヶ月という驚異的なスピードで特発性肺線維症(IPF)の治療薬候補を発見し、臨床試験を開始しました。(参照元:より迅速な治療: Insilico Medicine が生成 AI で創薬を加速 )

これらの成功事例は、AI創薬がもはや未来の技術ではなく、現在の創薬プロセスを革新する力を持っていることを明確に示しています。

製薬業界のAIを用いたDX事例集を公開中です。貴社が抱えるDX推進の課題解決にヒントになりますので、ぜひご活用ください。

創薬から製造まで。AI活用の全プロセスとEQUESのソリューション

AIの活躍の場は、新薬候補物質を見つける「創薬」の段階だけにとどまりません。研究開発から製造、そして品質保証に至るまで、製薬プロセスのあらゆる場面でAIは貢献できます。

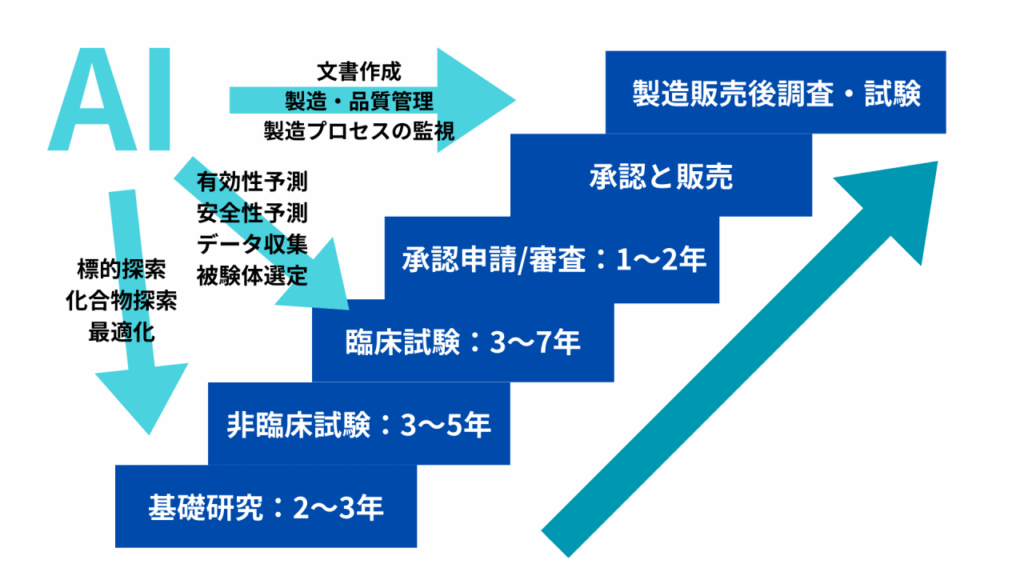

AIが活躍する創薬プロセスの各フェーズ

医薬品が私たちの手元に届くまでには、非常に多くのステップがあります。それぞれの段階でAIがどのように活用されているか、その一例を見てみましょう。

- 標的探索(Target Identification): AIが医学論文や遺伝子データなどを解析し、病気の原因となるタンパク質などの標的を特定します。

- 化合物探索(Hit Identification): AIが膨大な化合物ライブラリの中から、標的に作用する可能性のある候補物質を高速でスクリーニングします。

- 最適化(Lead Optimization): AIが候補化合物の構造をシミュレーションし、より効果が高く、副作用の少ない構造へと最適化します。

- 非臨床・臨床試験: AIが試験データを解析し、薬の有効性や安全性を予測したり、臨床試験の参加者を効率的に募集したりするのに役立ちます。

- 製造・品質保証: AIが製造プロセスのデータを監視・分析して生産性を向上させたり、品質保証に必要な膨大な文書作成を自動化したりします。

製造段階のDXを加速する「QAI Generator」

医薬品の製造現場では、GMP(Good Manufacturing Practice)という厳格な製造・品質管理基準が定められており、それに準拠するための膨大な量の文書作成と管理が特に大きな負担となっています。

この課題を解決するために、弊社 株式会社EQUES では、製薬品質保証のGMP文書業務を効率化するSaaS「QAI Generator」を提供しています。簡単な質問に答えるだけで、逸脱管理報告書や変更管理申請書といった必要書類をAIが自動で作成します。これにより、文章の作成時間を5割、レビュー時間を7割以上削減した実績もございます。

「QAI Generator」は、東京大学松尾研究所発のAIベンチャーである弊社の技術力を結集したサービスであり、その革新性は経済産業省のスタートアップ支援プログラム「GENIAC」にも採択されています。

AI創薬で有望な候補を見つけ出したとしても、その後の製造・品質保証プロセスが効率化されなければ、迅速に患者さんの元へ薬を届けることはできません。弊社は、創薬から製造まで、一気通貫で製薬企業の皆様をサポートします。

専門家集団が伴走する技術開発サポート

「AIを導入したいが、何から手をつければいいかわからない」「社内に専門家がいない」といったお悩みはありませんか。

弊社では、AIを用いた「伴走型技術開発」で、AIニーズのある企業様を強力にサポートしています。大規模な開発を行う前のPoC(概念実証)サービス「ココロミ」や、東大出身のAI専門家集団がチャットで課題を解決する「AIDX寺子屋」など、お客様の状況に合わせた多様なプランをご用意しております。

AI創薬や製薬プロセスのDXにご関心をお持ちでしたら、ぜひ一度、お気軽に弊社までお問い合わせください。

まとめ

今回は、未来の医療を切り拓く技術として注目される「AI創薬」について、その基本から成功事例、そして製造プロセスへの応用までを解説しました。

- 製薬業界の課題: 新薬開発には平均1,580億円という莫大なコストと10年以上の長い期間が必要であり、成功確率も非常に低いという課題があります。

- AI創薬のメリット: AIを活用することで、「開発期間の短縮」「コストの削減」「成功確率の向上」が期待できます。

- 国内外での成功: すでに国内外でAIを活用した創薬の成功事例が報告されており、実用化が進んでいます。

- 製造プロセスへの応用: AIの活用は創薬段階だけでなく、製造や品質保証のプロセスにも広がりを見せています。弊社の「QAI Generator」は、GMP文書作成を自動化し、業務を大幅に効率化します。

AI創薬は、これまで困難とされてきた病気に対する新たな治療法を生み出し、一人でも多くの患者さんに希望を届けるための強力なツールとなるでしょう。この記事が、皆様にとってAI創薬への理解を深める一助となれば幸いです。

AIの活用に関して、少しでもご不明な点やご相談したいことがございましたら、いつでもお気軽に株式会社EQUESまでご連絡ください。