「AIを導入したいが、何から始めればいいかわからない…」

「社内にAIの専門家がおらず、最適な判断ができない…」

「費用が高い割に、実際どのくらい効果があるのか読めない…」

AI導入やDX推進の話題で持ちきりの昨今、多くの企業が、AIの可能性に期待を寄せる一方で、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。特に、専門知識をもつ人材が限られている業種や企業にとって、AI導入は決して簡単な道のりではありません。

そこで、この記事では、AI導入の世情や具体的な課題、それを乗り越えるためのAI導入支援サービスの見分け方、導入の流れの説明、そして最新サービス事例や金銭面の公的補助の紹介まで、AIの専門家が包括的に説明していきたいと思います。

本記事が、本当に必要なAI導入の形を見つけるための手助けになることが出来れば幸いです。

目次

なぜ今、AI導入支援が必要なのか?立ちはだかる「導入の壁」

近年、ビジネスにおいてDX推進を目的としたAI導入の重要性はますます高まっています。しかし、その一方で、多くの企業が導入の過程で大きな壁に直面しているのも事実です。まずは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開した「DX動向調査2024」の内容を整理し、企業が直面している課題を深掘りしてみましょう。

DX推進を阻む「3つの壁」

「DX動向調査2024」によると、DX推進における主な課題は、「企業規模の壁」「人材不足の壁」「評価サイクルの壁」の3つに集約されます。

- 企業規模の壁: 従業員100人以下の企業では、「DXに関する知識や情報が不足している」「メリットが具体的に分からない」といった、取り組み以前の動機付けや戦略立案に課題を抱えています。一方で、101人以上の企業になると、より専門的な人材の不足が深刻化している傾向にあります。

- 人材不足の壁: 現在、DXの戦略を立て、検証・実行できる専門人材は圧倒的に足りていません。これが、DX取り組みの障壁となる最大の要因と言えるでしょう。また社内のレガシーシステム(以前から利用しており老朽化したシステム)の古いプログラミングを正確に読み取り、新しいシステムへ移行できるIT人材は、技術職の高齢化により年々減少しています。

- 評価サイクルの壁: 多くの企業で、DXの取り組みに対する効果測定が不十分です。企画・実施はしても、その後の評価や改善というサイクルが回っていないため、費用対効果が見えにくくなっています。

AI導入で顕在化する新たな課題

また、DX推進のためのAI(特に生成AI)の導入が本格化する中で、新たな課題も浮き彫りになっているそうです。

- 専門人材の不足: DXと同様、AI分野でも人材不足は深刻です。AIを活用したサービスを企画できる人材や、データを分析して事業に活かせる人材が求められていますが、育成が追いついていないのが現状です。

- ルールとリスク理解の欠如: 生成AIの利用が広がる一方で、社内での利用ルールや基準の策定が遅れています。また、情報漏洩や著作権侵害といったリスクへの理解が不足している点も大きな懸念材料です。

このような「導入の壁」を乗り越え、自社のビジネスを加速させるために、専門家の知見を活用できるAI導入支援サービスの必要性が高まっているのです。

AI導入支援で何ができる?サービスの種類と費用相場

AI導入支援と一言でいっても、そのサービス内容は多岐にわたります。ここでは、具体的な支援範囲と、サービスの種類に応じた費用相場について解説します。

AI導入支援の主なサービス範囲

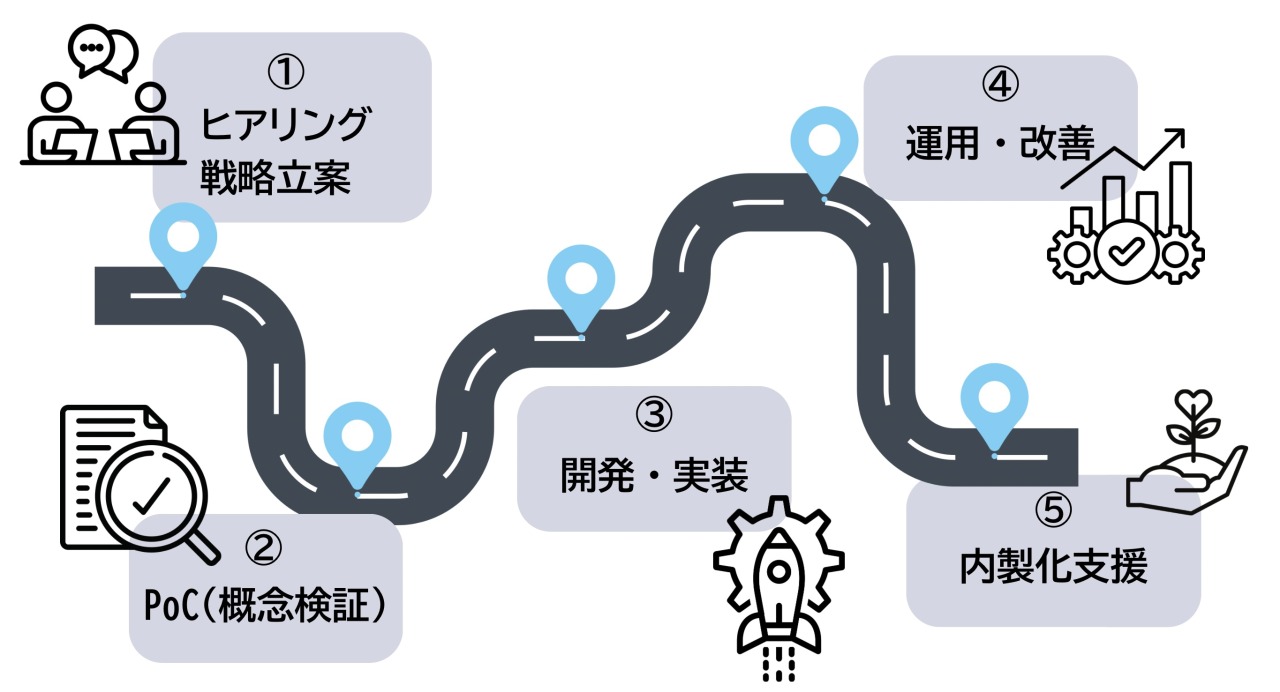

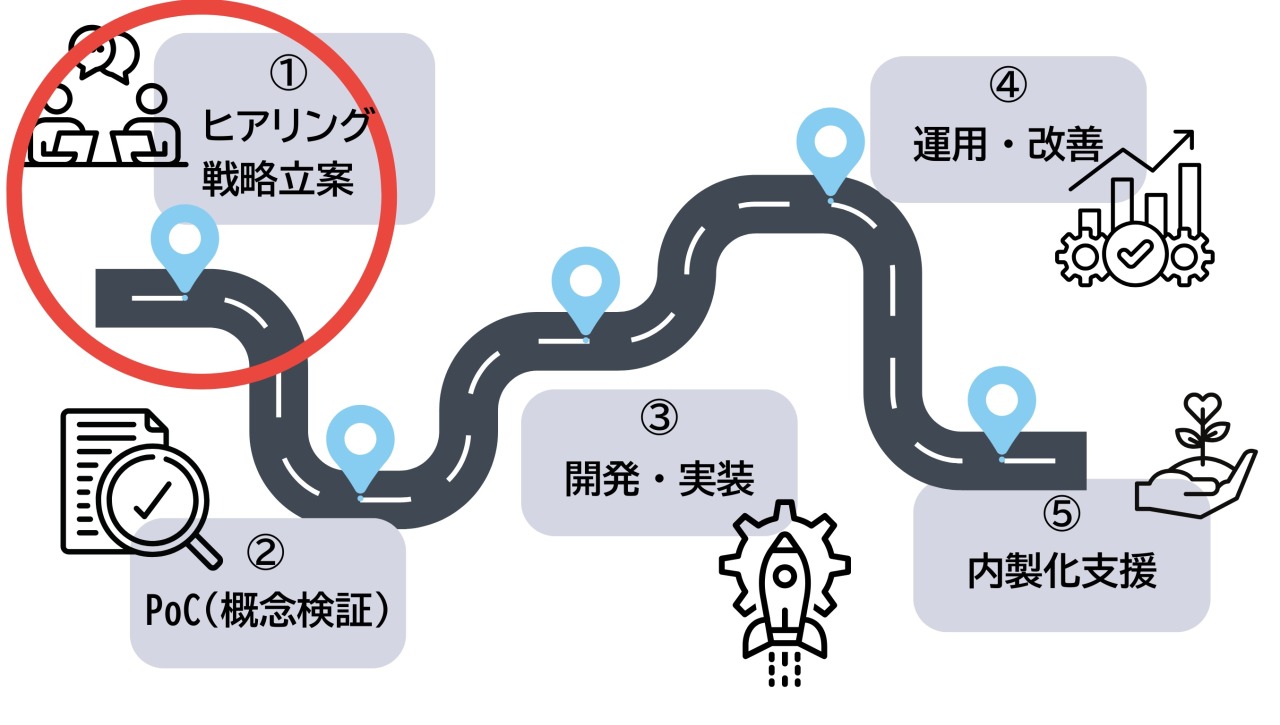

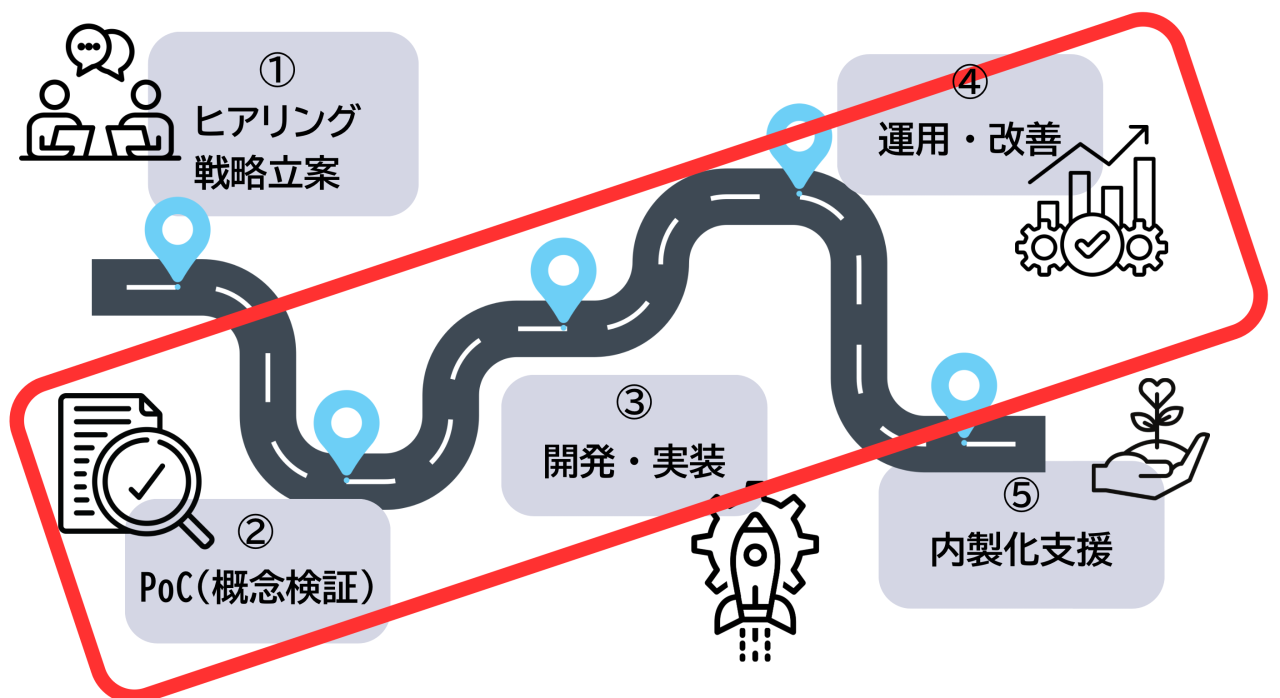

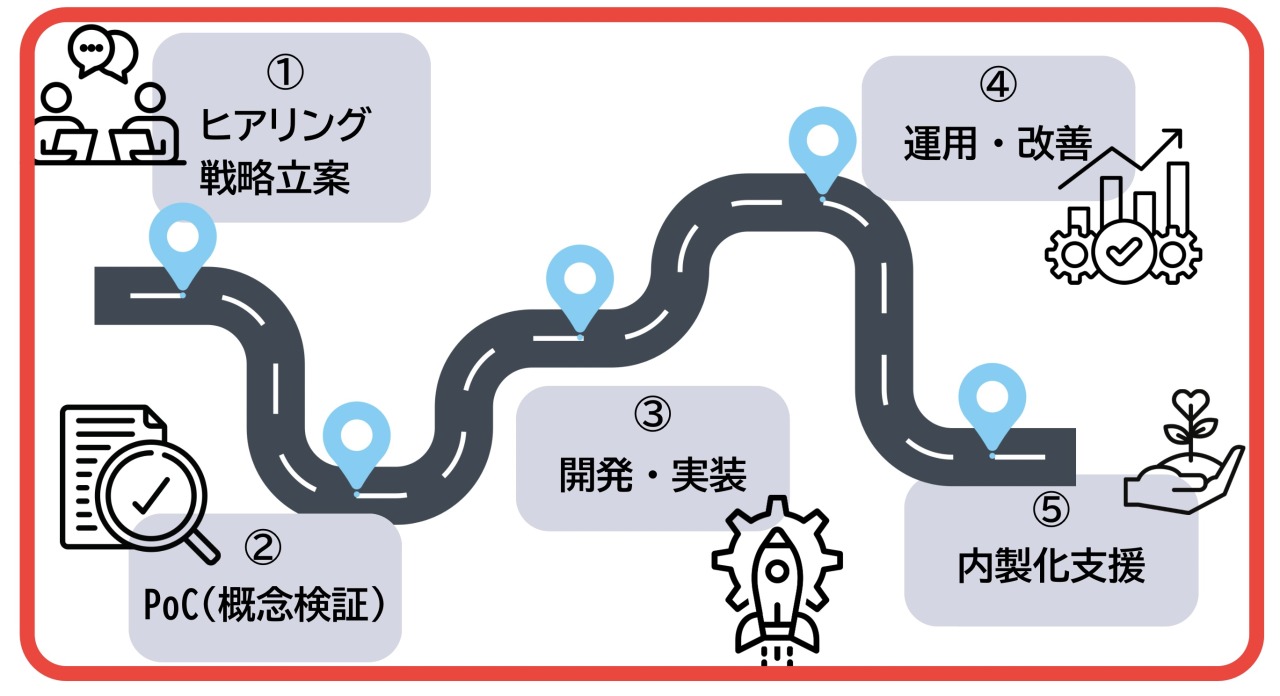

AI導入は、一般的に以下のようなステップで進められます。支援会社は、企業の状況に応じて、これらのフェーズの一部または全てをサポートします。

- 課題ヒアリング・戦略立案: 企業の現状や課題を分析し、AIをどの業務に、どのように活用すべきかという戦略を策定します。

- PoC(概念実証): 小規模なプロジェクトでAIを試験的に導入し、その効果や技術的な実現可能性を検証します。

- 開発・実装: PoCの結果をもとに、本格的なAIモデルやシステムの開発、業務への組み込みを行います。

- 運用・改善: 導入したAIが安定して稼働するよう保守運用を行うとともに、効果測定や改善提案を行います。

- 内製化支援: 将来的に企業が自社でAIを運用・開発できるよう、人材育成や技術移転をサポートします。

【種類別】AI導入支援の費用相場

AI導入支援の費用は、支援の範囲や内容によって大きく異なります。ここでは、代表的な3つのサービスタイプとそれぞれの費用相場をご紹介します。

| サービスタイプ | ①戦略コンサルティング型 | ②開発・実装特化型 | ③伴走型(ハイブリッド型) |

|---|---|---|---|

| 支援内容 | 課題ヒアリング・戦略立案 | PoC(概念実証)、開発・実装、運用・改善 | ①と②を両立し、戦略立案から開発、運用、内製化まで一気通貫で支援。 |

| 支援内容(図) |  |  |  |

| 費用相場(月額) | 50万円〜 | 100万円~数百万円 | 100万円~300万円 |

| メリット | 経営視点でAI導入の方向性を定められる。 | 高い技術力で、特定の課題解決に特化したAIシステムを構築できる。 | ビジネスとテクノロジーの両面からサポートを受けられ、社内にノウハウを蓄積しやすい。 |

| デメリット | 実際の開発や実装は別途ベンダーを探す必要がある場合が多い。 | ビジネス課題の整理や戦略立案のフェーズには関与しないことが多い。 | 他のタイプに比べて、長期的なパートナーシップになることが多い。 |

※上記費用相場は、複数のAI導入支援企業の公開情報や一般的な市場価格を基に当社が独自に算出したものです。

失敗しないAI導入支援会社の選び方4つのポイント

自社にとって最適なパートナーを選ぶことは、AI導入プロジェクトの成否を分ける最も重要な要素です。ここでは、会社選びで特に重視すべき4つのポイントを解説します。

ポイント1:自社の課題に寄り添う「伴走力」があるか

AI導入の成功は、高度な技術力だけで決まるものではありません。最も大切なのは、自社のビジネスや業務内容を深く理解し、一緒に課題を見つけ出し、ゴールまで導いてくれる「伴走力」です。

- 専門用語を並べるだけでなく、こちらの状況を丁寧にヒアリングしてくれるか

- 課題の発見から一緒に取り組んでくれるか

- プロジェクトの各段階で、密にコミュニケーションを取れるか

このような視点で、真のパートナーとして信頼できる企業を選びましょう。

ポイント2:小さく試せる「柔軟なプラン」があるか

「いきなり大規模な投資をするのは不安だ」と感じるのは当然のことです。特にAIプロジェクトは不確実性が高いため、まずはPoC(概念実証)で小さく始めて、効果を検証しながら段階的に進めるのが賢明なアプローチです。

PoCに対応してくれるか、スモールスタート向けの柔軟な料金プランが用意されているか、といった点は必ず確認しましょう。リスクを最小限に抑えながら、着実に成果を積み上げていくことができます。

ポイント3:専門性と豊富な実績があるか

AI技術は日進月歩であり、その応用分野も多岐にわたります。そのため、自社が属する業界や、解決したい課題に関連する分野での専門性や実績を持つ企業を選ぶことが重要です。

- 技術的な専門性: 最新のAI技術や論文に精通しているか、専門家チームの経歴(例:特定の研究分野の博士号取得者など)はどうか。

- 業界知識と実績: 自社の業界特有の課題に対する理解や、類似の導入実績があるか。

企業のウェブサイトで公開されている導入事例や、技術ブログなどを参考に、その専門性を見極めましょう。

ポイント4:セキュリティ体制は万全か

AI技術はDX化を劇的に進める反面、情報漏洩のリスクと常に隣り合わせになってしまうことは避けられない命題です。AIを導入するにあたって、会社や顧客の情報が漏洩しないように、AI導入支援会社のセキュリティ管理の実態には細心の注意を払う必要があります。例えば、弊社、株式会社EQUESの取得している『ISO27001』は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の要求事項を定めた国際規格です。これは国際的なセキュリティの基準をクリアしていることを示しています。

AIのセキュリティ管理について、より詳しく書いた記事もございますので、詳しくはこちらをご覧ください。

伴走力と柔軟性で選ぶなら「株式会社EQUES」

ここまで解説してきた「伴走力」と「柔軟性」を高いレベルで両立し、AI導入を力強くサポートするのが、私たち株式会社EQUESです。

- 東京大学松尾研究室出身のAIの専門家のメンバーを中心に設立

- ISO/IEC 27001:2022認証取得:国際的な基準で安心のセキュリティ体制

私たちは単に技術を提供するだけでなく、お客様の隣で一緒に走り続ける「伴走型技術開発」を最も大切にしています。

課題発見から内製化まで一貫してサポート

弊社の強みは、戦略立案から開発、そして最終的な内製化まで、AIプロジェクトの全フェーズを一気通貫でご支援できる点にあります。

- AIDX寺子屋: 「社内に専門家がいない」というお悩みに応えるサービスです。月額10万円から、東大出身のAI専門家集団にチャットでいつでも相談し放題。ベンダー選定のセカンドオピニオンとしてもご活用いただけます。

- ココロミ (PoCサービス): 「まずは小さく試したい」というニーズに応え、月々250万円から本格的なPoC(概念実証)を実施。リスクを抑えながらAI導入の第一歩を踏み出せます。

- 製薬SaaS QAI Generator: 特に弊社の強みである製薬分野では、品質保証(GMP)の文書作成業務を効率化するSaaSも提供。GENIACにも採択されるなど、高い評価をいただいています。

AI導入のパートナー選びで迷われているなら、ぜひ一度、私たちEQUESにご相談ください。お客様の課題に真摯に寄り添い、最適な解決策をご提案します。

コストを抑えてAI導入を加速!活用できる補助金・助成金制度

AI導入にはコストがかかりますが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、負担を大幅に軽減できる場合があります。これらは返済不要の資金であり、積極的に活用することをおすすめします。

代表的な制度には以下のようなものがあります。

- IT導入補助金: 中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助する制度です。AI関連のツールも対象となる場合があります。

- ものづくり補助金: ものづくりやサービスの開発・改善に必要な設備投資等を支援する補助金です。AIを活用した生産性向上や新サービス開発などが対象になり得ます。

- 事業再構築補助金: 新市場進出や事業転換など、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業を支援する制度です。DX(デジタルトランスフォーメーション)の一環としてAI導入が対象となるケースがあります。

各制度には公募期間や要件があるため、最新の情報を公式サイトで確認することが重要です。(参照元:https://mirasapo-plus.go.jp/ )

まとめ

今回の記事では、AI導入を成功に導くための支援サービスについて、その必要性から具体的な選び方までを解説しました。

- AI導入の課題: 多くの企業が「AI人材の不足」や「テーマ設定の困難さ」に直面しており、専門家の支援が有効です。

- 支援サービスの種類と費用: 戦略コンサル、開発特化、そして企画から実装までを一貫して支援する「伴走型」など、様々なサービスがあります。

- 失敗しない会社選びのポイント: ①自社の課題に寄り添う「伴走力」、②小さく試せる「柔軟性」、③専門性と実績、の3点が重要です。

AI導入は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。信頼できるパートナーと手を取り合うことで、あらゆる企業がその恩恵を享受できる時代になっています。

もし、あなたがAI導入の一歩を踏み出したい、あるいは現在のプロジェクトに課題を感じているのであれば、ぜひ一度、私たち株式会社EQUESにお声がけください。お客様の挑戦を、専門知識と熱意をもって全力でサポートします。