■導入会社の紹介

株式会社RYODENは、三菱電機グループに属する総合技術商社であり、長年にわたり日本の製造業を支える重要な役割を担ってきました。同社は、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療ITなど、多岐にわたる分野をカバーしており、製造現場の高度化や省エネ·環境対策の推進に貢献しています。単なる商社にとどまらず、技術提案力やシステムインテグレーション(SI)力に強みを持ち、顧客ごとの課題解決に寄り添う伴走型の提案活動を展開しています。近年では、DX(デジタルトランスフォー メーション)やサステナビリティへの対応にも注力しており、国内外の拠点を活用しながらグローバル規模でのソリューション展開を進めています。2025年3月末時点での従業員数は1,451名、売上は2,157億円に達し、成長を続ける企業です。

■顕在化した課題

同社の戦略技術センターでは、製造業向けにさまざまな先端ソリューションを提供してきましたが、近年注目されている生成AIに関しては十分な知見がなく、学術的なアプローチが課題となっていました。これまでにAIや機械学習技術を用いたPoC(概念実証)や業務適用は経験があったものの、生成AIについては学術的な検証を行った実績がなく、どうアプローチすべきか、研究の進め方自体に戸惑いがありました。また、製造業向けのソリューション開発においては、社内で保持している技術シーズや独自ノウハウに基づく提案を行っていましたが、それに”生成AI”という新たな付加価値を加えたいというニーズが強まっていました。そのため、技術的な裏付けを持ちつつ、学術的視点から協業できる適切なパートナーを社外に求めていたのです。

■導入の経緯・理由・決め手

そのような状況下で、同社の戦略技術センターではEQUESとの協業を検討しました。決め手となったのは、EQUESが単なる受託開発ベンダーではなく、学術的な素養を持つ研究者出身のメンバーが在籍していたことです。特にCTOの助田氏は、大学との共同研究や査読付き論文の執筆実績を持ち、学術と実装の両面において強い信頼を置ける存在でした。学術的なアプローチが求められる領域において、その専門性と柔軟性は大きな魅力となり、「ここなら信頼して任せられる」と確信を持って協業をスタートさせました。また、プロジェクトは月額数十万円というスモールスタートから始められ、コスト面でも導入のハードルが低かったことも意思決定の後押しになりました。

■導入後の成果

プロジェクト開始後、月に1回の定例報告会を開催し、EQUESから進捗や技術的な説明が行われました。その中で特に印象的だったのは、単なる「結果報告」ではなく、課題に対してどのように技術的にアプローチし、どのような前提でその結果が導かれたのかを丁寧に説明してくれた点です。 報告の質が高く、技術的な裏付けを持った説明があったことで、RYODENの技術陣としても深い納得感と安心感を得られました。

■サービス導入後での声

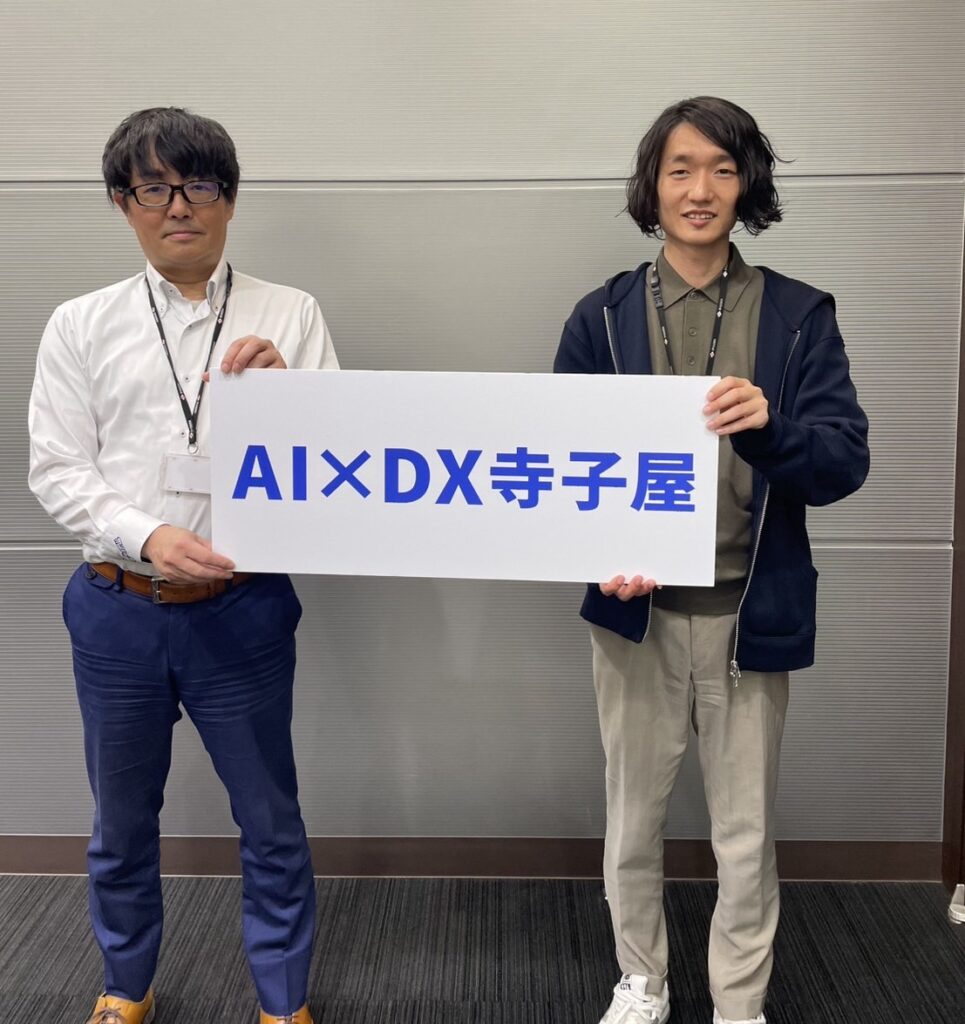

また、EQUESのサービススタイルも高く評価されました。従来の業務委託型とは異なり、”AI×DX寺子屋”という形で、社内メンバーとEQUESの技術者が密にコミュニケーションを取りながら進める形式が取られました。これにより、社内の技術者が直接EQUESのメンバーと対話できる環境が整い、知識の定着や理解の深まりにもつながりました。技術者同士の会話だけでなく、チームとして複数名でコミュニケーションが取れる体制だったことも、プロジェクトのスムーズな進行に貢献したと考えています。

■今後の展望

今後は、戦略技術センターとして製造業向けの生成AIソリューションをさらに拡充していく方針です。生成AIの応用範囲は年々広がっており、社内外のデータを活用した提案書作成、画像生成を用いた設計支援、対話型の業務ナビゲーションなど、可能性は無限にあります。EQUESとの協業で得た知見やノウハウを活かし、「AI×DX寺子屋」という共創型の取り組みを通して、さらに価値ある提案を市場に届けていきたいと考えています。