「製薬業界もDX(デジタルトランスフォーメーション)が重要だと言われるが、何から手をつければ良いのかわからない…」

「GMPのような厳しい規制や品質保証の観点から、新しい技術の導入にはどうしても慎重になってしまう…」

製薬会社の品質保証や製造部門で実務に携わる中で、このような悩みを感じている方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、昨今の製薬業界が抱える課題を踏まえながら、DX化が求められる背景から、具体的な推進領域、そしてDXを阻む壁について分かりやすく解説します。さらに、AIツールの活用や専門家による伴走型支援といった、明日から検討できる具体的な解決策もご紹介します。

この記事を読み終える頃には、自社の状況に合わせたDXの進め方が明確になり、未来に向けた確かな一歩を踏み出すためのヒントを得ていただけると嬉しいです。

目次

製薬業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる理由

なぜ今、製薬業界でこれほどまでにDXが重要視されているのでしょうか。その背景には、業界全体が直面する構造的な課題があります。

新薬開発の難易度上昇とコスト高騰

一つの新薬を市場に送り出すまでには、10年以上の歳月と数百億円以上の莫大なコストがかかると言われています(情報元:医薬品産業の現状 – 厚生労働省 )。近年、新薬開発のターゲットとなる疾患はより複雑化しており、研究開発の成功確率は低下傾向にあります。この状況を打破し、革新的な医薬品を効率的に創出するために、AIなどの技術を活用した創薬プロセスの効率化が急務となっています。

「2025年の崖」とレガシーシステムの課題

(経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」を元に画像作成)

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、製薬業界も例外ではありません。多くの企業では、長年にわたって使用されてきた基幹システムが複雑化・老朽化し、部門間のデータ連携を妨げる「サイロ化」を引き起こしています。このレガシーシステムがDX推進の足かせとなり、新しいビジネスモデルへの変革を阻んでいるのです。

GxP省令など法規制への厳格な対応

製薬業界は、医薬品の品質と安全性を保証するため、GMP(Good Manufacturing Practice)をはじめとするGxP省令という厳格な規制下にあります。これらの規制を遵守しながら、製造記録や品質保証に関する膨大な文書を作成・管理する必要があり、DXによる業務プロセスの効率化とヒューマンエラーの削減が強く求められています。GMPについて詳しく書いた記事がございますので、詳しくはこちらをご覧ください。

製薬会社のDXにおける主要な5つの領域

製薬会社のDXは、特定の部門だけでなく、バリューチェーン全体にわたって推進されています。ここでは主要な5つの領域をご紹介します。

- 創薬・研究開発: AIを活用して膨大な論文や化合物データを解析し、新薬候補物質を効率的に探索する「AI創薬」が注目されています。

- 臨床開発: ウェアラブルデバイスなどを活用して患者データを収集する分散型臨床試験(DCT)、通称「バーチャル治験」により、開発期間の短縮やコスト削減が期待されています。

- 製造・品質保証: 工場のセンサーから得られるデータをAIで解析し、設備の故障を予知する「予知保全」や、GMP関連文書の作成を自動化する取り組みが進んでいます。

- 営業・マーケティング (MA): 医療従事者とのコミュニケーションをオンラインにシフトさせ、個々のニーズに合わせた情報提供を行うデジタルマーケティングの重要性が増しています。

- サプライチェーン・マネジメント (SCM): 需要予測の精度を高め、医薬品の安定供給と在庫の最適化を実現するために、データ活用が進められています。

なぜ進まない?製薬業界のDXを阻む3つの課題

多くの企業がDXの重要性を認識している一方で、その推進は容易ではありません。特に製薬業界には特有の課題が存在します。

課題1:厳格な法規制と品質保証の壁

医薬品の品質と患者の安全が最優先されるため、新しいデジタル技術を導入する際には、システムの信頼性を保証するための厳格な検証(コンピュータ化システムバリデーション:CSV)が不可欠です。このプロセスに時間とコストがかかることが、DX推進のハードルとなっています。

課題2:DXを推進できる専門人材の不足

製薬の専門知識とデジタル技術の両方に精通した人材は非常に希少です。多くの企業でDX推進の旗振り役を担える人材が不足しており、何から手をつけて良いか分からない、という状況に陥りがちです。

課題3:費用対効果の判断が難しい

DXへの投資は、必ずしも短期的な利益に直結するとは限りません。特に研究開発や人材育成といった領域では、投資対効果(ROI)を明確に算出することが難しく、経営層の理解を得にくいケースがあります。

【課題解決】製薬業界のDXを加速させる2つのアプローチ

これらの根深い課題を乗り越え、DXを成功に導くためには、どのような解決策があるのでしょうか。弊社、株式会社EQUESが提供するサービスを交えながら、2つの具体的なアプローチをご紹介します。

解決策①:AIツールで定型業務を効率化する

まず考えられるのは、スモールスタートが可能なSaaSツール(インターネット経由でソフトウェアをクラウドサービスとして利用できる仕組み)の導入です。特に、品質保証(QA)部門におけるGMP文書の作成・管理は、多くの企業で膨大な時間を要しており、DXによる効率化の効果が出やすい領域です。

弊社の提供する「製薬SaaS QAI Generator」は、まさにこの課題を解決するために開発されました。

簡単な質問に答えるだけで、AIが逸脱管理や変更管理に必要なGMP文書を自動で作成します。 導入企業では、文章の作成時間の5割カット、レビュー時間の7割以上の短縮といった具体的な成果も出ています。 このように、日々の定型業務からAIツールを導入することで、現場の負担を軽減し、DXの成功体験を積むことができます。

解決策②:専門家と進める「伴走型」のAI導入で人材を育成する

「ツールを導入しても、使いこなせる人材がいない」という課題には、外部の専門家と協力してプロジェクトを進める「伴走型」のアプローチが有効です。

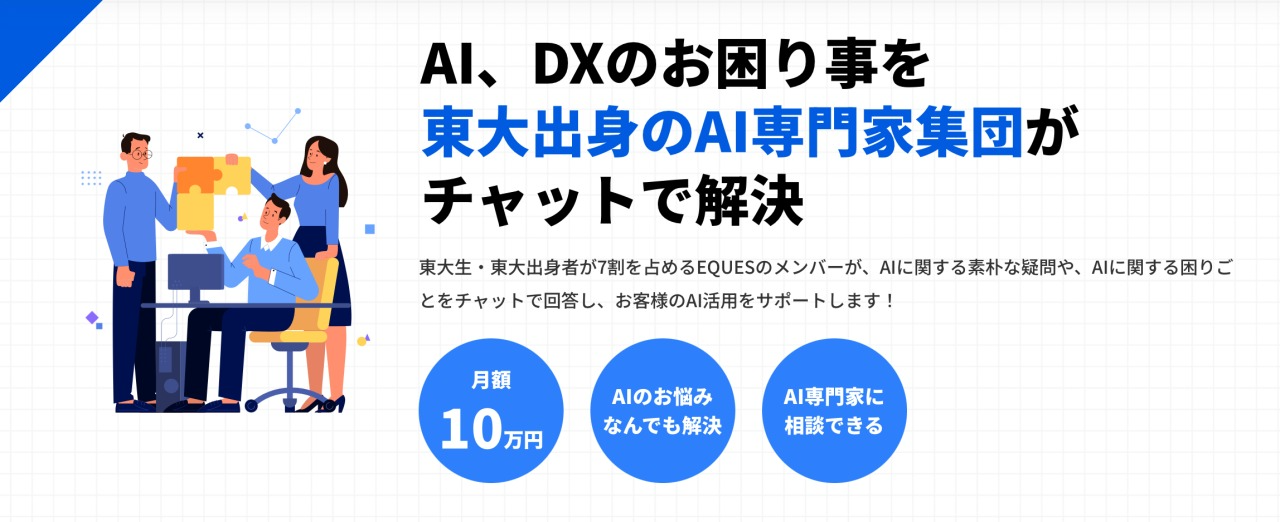

弊社は、AIを用いた「伴走型技術開発」を強みとしており、お客様の課題に寄り添いながらDX推進をサポートします。 例えば、弊社サービスの「AIDX寺子屋」は、東京大学出身のAI専門家集団がチャットでAI・DXに関するあらゆる困りごとを解決するサービスです。

月額10万円からのプランでは相談し放題で、気軽に専門家の知見を活用しながら、社内のAI人材を育成していくことが可能です。

また、本格的な開発に着手する前に実現可能性を検証したい、という場合には、PoC(概念実証)サービス「ココロミ」もご用意しています。 専門家チームと共にスモールスタートを切ることで、リスクを抑えながら着実にDXを推進できます。

参考になる!製薬会社のDX成功事例

実際にDXに取り組み、成果を上げている企業の事例を見てみましょう。

- 中外製薬株式会社:DXを経営の最重要課題と位置づけ、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を策定。AI創薬の人材・システム基盤の構築や、デジタル技術を活用したバイオマーカーの探索、製造工程の最適化など、バリューチェーン全体でDXを強力に推進しています。 (参照: 中外製薬株式会社「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」)

- アステラス製薬株式会社:DXを重要な推進力と位置付け、研究、開発、製造、販売、マーケティング、コーポレート機能における総合的なDXの開発を推進しており、最先端の医療価値の産出に向けて取り組んでいます。(参照:デジタルトランスフォーメーション(DX) | アステラス製薬)

- 武田製薬株式会社:医薬品の品質と安定供給の強化に着目し、製造工程におけるトラブルを未然に防ぐ異常検知モデルの開発、収量の改善を目指した予測モデルの開発、在庫最適化プログラムの運用など、様々な技術開発に取り組んでいます。(参照:Factory of the Futureの実現に向けた製造DXについて)

このように、現在、製薬業界全体として、DX推進の機運が高まっていることが分かります。

製薬業界のDXに関するよくある質問(FAQ)

Q. DX化にはどれくらいの費用がかかりますか?

A. 目的や規模によって大きく異なります。全社的な基幹システムの刷新となれば大規模な投資が必要ですが、まずは課題を特定し、小さな領域から始めることが成功の鍵です。例えば、弊社の「QAI Generator」のようなSaaSツールや、「AIDX寺子屋」(月額10万円〜)のような少額のサービスを活用すれば、初期投資を抑えながらDXの第一歩を踏み出すことが可能です。

Q. 専門知識がなくてもDXは進められますか?

A. はい、可能です。DX推進において最も重要なのは、現場の課題を深く理解していることです。技術的な知見については、弊社の「伴走型技術開発」のように、外部の専門家の力を借りることで補うことができます。 弊社には製薬分野に強い専門家が多数在籍しておりますので、業界特有の課題についても安心してお任せください。

まとめ

今回の記事では、製薬業界におけるDXの重要性から、具体的な推進領域、そして成功を阻む課題と解決策について解説しました。

- 製薬業界のDXが求められる理由: 新薬開発の難化、2025年の崖、厳格な法規制への対応が背景にあります。

- DXの主要領域: 創薬から製造、営業までバリューチェーン全体に及びます。

- DXを阻む課題: 厳しい規制、専門人材の不足、費用対効果の判断の難しさが挙げられます。

- 有効な解決策: AIツールによる業務効率化と、専門家と協働する「伴走型」の導入・人材育成が鍵を握ります。

製薬業界のDXは、一足飛びに進むものではありません。しかし、目の前にある定型業務の効率化や、専門家のサポートを得ながら小さな成功を積み重ねていくことで、着実に変革を推進することは可能です。

弊社、株式会社EQUESは、東京大学松尾研究所発のベンチャーとして、製薬分野に特に強みを持ち、「ツール(QAI Generator)」と「伴走支援(AIDX寺子屋)」の両面から、貴社のDX化を力強くサポートします。 DXの進め方にお悩みでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。